最終報告書

4年に渡って取り組みを進めてきた「文部科学省 私立大学研究ブランディング事業 青山学院大学 次世代ウェルビーイング」も2019年度で最終年度となりました。本稿では4年間の活動を報告すると共に、課題についても言及し、今後の参考になるものとします。

関係者の皆様には今期を含めて4年間、ご指導、ご提言を賜り、当プロジェクトを応援くださったこと、誠に感謝いたします。

4年間で従来の大学の枠組みを大きく超えた活動を行うことができました。研究室同士の共同研究、学生の英語論文の執筆及び海外発表、イベント参加、メディア露出及び全学を挙げた研究広報体制の確立、動画制作・・・ これらの活動が良かったかどうかの評価、及び今後の方針への助言・提言などをお聞かせいただければ幸いです。

研究業績

| 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 今年度 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 原著論文 | 12 | 12 | 11 | 11 | 46 |

| 国際会議 | 14 | 14 | 26 | 32 | 86 |

| 国内発表,講演 | 27 | 26 | 49 | 102 | |

| 受賞等 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 |

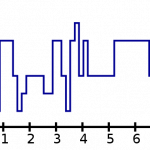

4年間の研究業績をグラフにまとめた。

原著論文数

原著論文とは、所謂、本格的なレフェリーによる査読付き論文のこと。要件として、独自性或いは新規性、客観性・再現性が求められる。厳格な査読を経て、論文誌に掲載の可否が決まる。

原著論文の掲載数は、4年間で毎年10から12編である。原著論文はその内容の充実度を求められることから、通常、博士課程(当学では後期博士課程)の学生以上の研究者が執筆する。原著論文数はコンスタントな数を維持している。原著論文数が毎年大きく変わらないのは、当プロジェクトコアメンバ(教員)が執筆可能な原著論文数が大きく変動しないためと考えらえる。

国際会議及び国内発表、講演

初年度は国内発表、講演の集計は行っていない。

原著論文に対して、こちらは学部生、修士課程(当学では前期博士課程)在籍学生にも努力次第で大きな機会がある。

こちらは初年度から大幅に増加し、2倍近くまで増加した。学部生、修士課程学生の努力と大幅な研究力の増加が読み取れる。

国際会議の発表が多くあることは、上記の原著論文に発展する可能性が高くなっている。

受賞等

受賞は、学会、学術会議その他の集まりにおいて、他の候補者より優秀だった場合に授与される賞である。受賞数は、特に今年6件と大きく増加した。

全体を通して、数が大きく増進し、研究が大きく推進されたと結論付けられる。特に学生に大きな影響があったと推測される。

催し物

4年間で約18の催事に参加した。

初年度は、採択通知からの期間が半年と短かったため、プロジェクトの方向性を外部識者を招いて議論した。

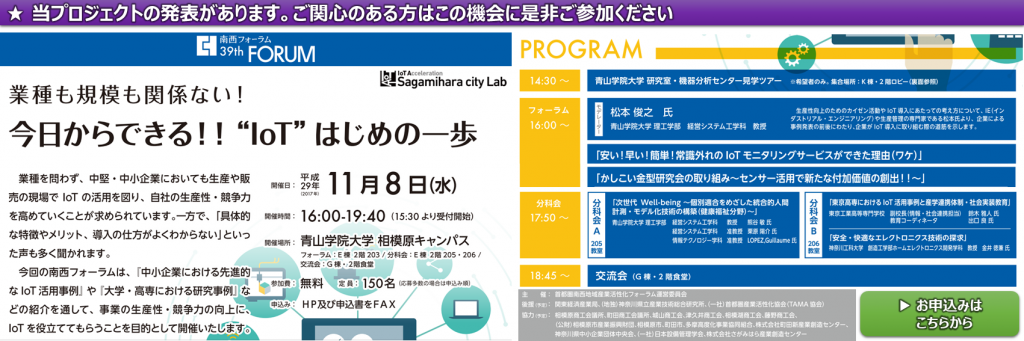

2年目は主に地域組織の産学連携行事にプロジェクトとして参加し、50名程度の地域中小企業の経営者に対しプロジェクトの紹介を行った。3月にはシンポジウムを主催し、凡そ100名の参加者と共に当プロジェクトが掲げる未来像の現状と課題を議論した。

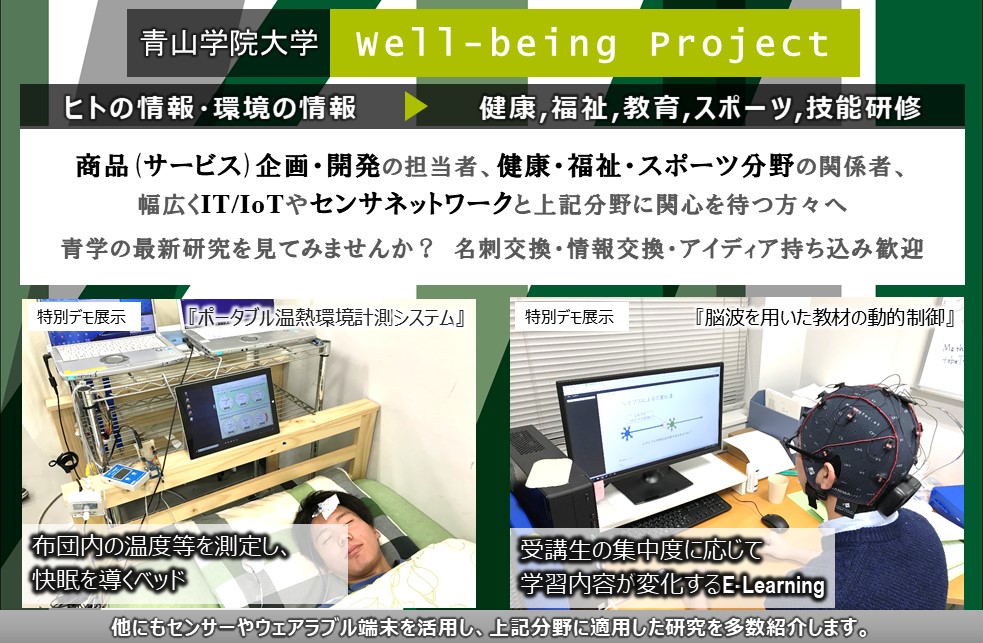

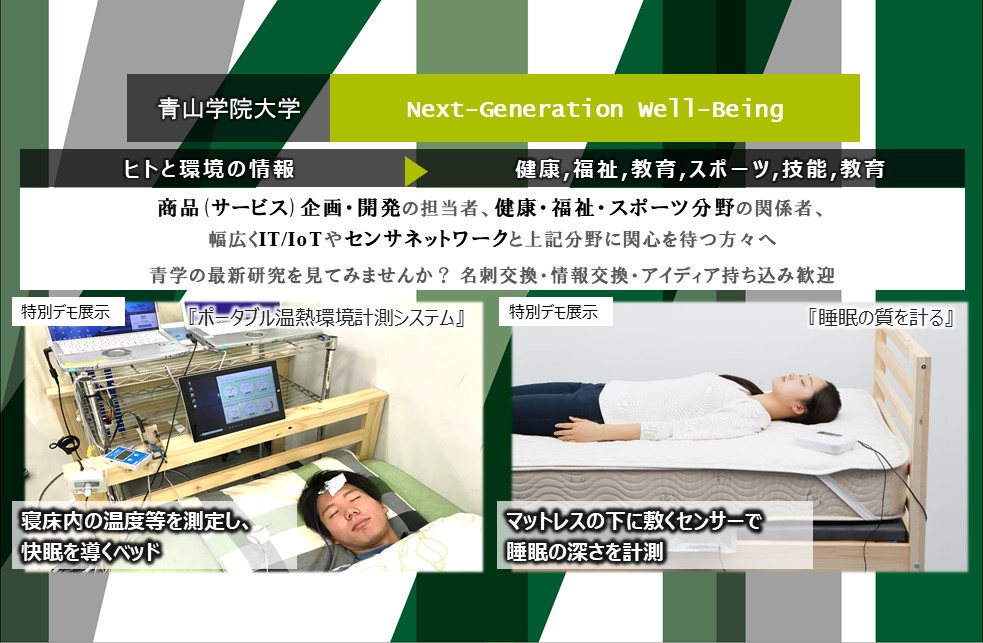

3年目は、産学連携の国内最大イベントである Innovation Japanに、プロジェクトとして参加した。当日は多数の来場者がブースを訪問し、当プロジェクトや各要素技術について説明を行った。

今年度は、共同研究の計画を一緒に進めているフラデツクラローベ大学御一行の歓迎プログラムを行った。これは、同大学学長一行が当学を訪れたのに合わせて主催した。当学の紹介と共に5研究室が研究内容について説明した。また、URAが地域の大学とNPOの架け橋を担う組織で、大学と連携する上での考慮事項について講演を行った。薬師神先生の紹介で心理学を専門とする伊藤綾子研究員を招待し、教員、学生に対して講演を行った。

従前はイベント参加がほぼなかった状態で、当プロジェクトによって研究広報の活性化に大きく貢献した。学内外から声が掛かることも多くなった。

メディア

2018.04.16 mynavi 進路のミカタニュースに当プロジェクトの紹介を掲載

2018.7 松本先生の記事がZ会の英語情報誌「Material」に掲載

2018 青山学報 研究紹介 2018Summer号 – 2019 Supring号

〈1〉Project Scope

〈2〉健康福祉分野

〈3〉知識教育分野

〈4〉(最終回)技能伝承分野

メディアへの露出は9件である。

内訳として、新聞全国紙への掲載(ロペズ研の咀嚼研究) 1件、TV番組出演(栗原研) 1件、ラジオ番組出演(野澤先生) 1件、広告記事(全学、栗原研、ロペズ研)3件、進学関連(松本研)2件、学内広報誌(杉野、栗原先生、戸辺先生、松本先生)となった。

特に朝日新聞関係の広告記事の影響は大きく、累計350名の新規ユーザの流入が当サイトにあった。

1. 閲覧数の大きいasahi.comのトップページに掲載されたこと

2.記事の内容が一般の方向けであること

3.記事の内容に物足りなさがあり、もっと知りたいという気を読者に起こさせること

4.バナーの位置が本文の最下段に配置されており押しやすいということ

が理由として推測される。

催し物参加と同様にプロジェクト実施前は実績がなかったが、大きく数が伸びた。研究と取組みを大学としてPRする体制を整え、これが確実な実績に繋がった。

学内共同研究

熊谷研、松本研、栗原研

今年度、昨年度、合計で原著論文4件、国際発表24件の業績

2018年10月 ヴィエナ, オーストリアでの国際会議研究発表

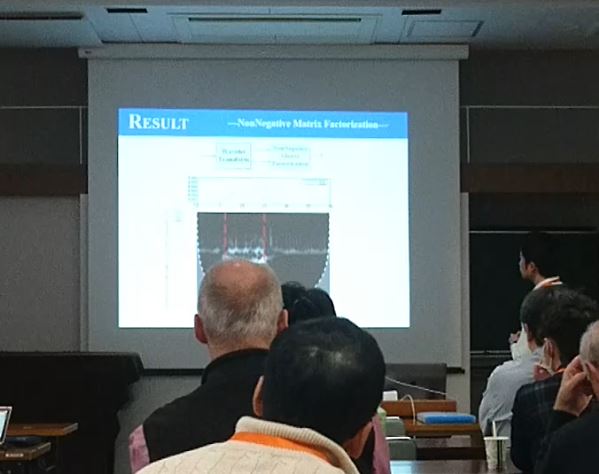

2018年11月 チェコとのセミナー (写真)

2019年3月 ベルリン, ドイツで 国際会議研究発表

2019年8月 クロアチア 国際会議研究発表

2020年1月 ドバイ 国際会議研究発表

2020年1月 別府 国際会議研究発表

本共同研究は、プロジェクト全体の国際発表件数の半分弱を占めるまでになり、大きな成果を出すことができた。

ロペズ研横窪助手&薬師神研究室

ロペズ研横窪助手の「TracKenzan」の評価実験を、薬師神研究室との学内共同研究として実施

「リアルいけばな vs バーチャルいけばな」 学習効果

ロペズ研横窪助手が開発した3D-CGを用いたバーチャルいけばなシステム「TracKenzan」の評価実験を、潜在学習についての研究を進めている教育人間科学部の薬師神研究室との学内共同研究として実施した。

TracKenzanは、3D-CG空間でいけばなを練習するシステムである。ユーザーは、トラックパッドとタッチペンをそれぞれ剣山と花軸に見立てて操作し、3D-CG内で花を活ける。

華道家の協力を得て、生花を用いたいけばな制作とTracKenzanを用いたいけばな制作を組み合わせた、いけばな練習ツールとしてのTracKenzanシステムの評価実験を行った。

当プロジェクトの主旨の一つである文理の垣根を越えてという掛け声を実現することができた。

各グループが年次が進むにつれ統合され、共同研究が推進される状況は、研究計画書に記載されている内容であり、これを実現することができた。

大学の各研究室は独立性が非常に高く、同じ学科であっても専門性が異なるため、共同研究は難しい。当プロジェクトとしてテーマを立てたことで、共同研究が促進されたことは大きな意義があった。

国際学術交流

ジャンモネ大学

•2017/4月 プロジェクトパートナであるマレー教授が2か月間、本学に滞在し、健康分野の共同研究を推進。

•2017/8月 フィンランドオウル大学で開催した海外パートナ打ち合わせにマレー教授も参加、3大学連携について議論。

•2018/3月 共同研究内容に関して、本学の博士後期課程の学生が20日間程ジャンモネ大学を訪問。

•ロペズ先生の主導で、最も早い時期に協定を結んだ。3年間で学術交流を積極的に行った。

•来年度は5人の当学学生が半期留学、インターンシップとして先方を訪問する。単位互換制度を協議中。

オウル大学

•2017/8/8~9、当学教職員が訪問。今後の協力体制打ち合わせ

•オウル大学側: 学部長を含む8名

•フランス・ジャンモネ大学: 教員1名

•当学側: 教員5名,職員1名

•2018/2/19~23、オウル大学学生が青山学院大学に滞在。

•福祉分野の活動を紹介してもらう

•2018/11/30 学部間協定を締結

•学事歴が一致せず、協定には1年以上の時間が掛かったが、2018年10月に学部間協定を締結した。

•同大学とは戸辺研究室との共同研究が期待されている。学生の派遣を行っている。

フラデツ・クラーロベ大学

•2017/10/16(月)副学長と助教の2名の教員が本学を訪問。

•前日に教員との懇親会

•当日、3研究室訪問、講演会を実施。

•今後の交流について合意。

•2020/1/10 先方の学長、学部長御一行が当学に来訪し、学部間協定を締結

•教員の相互訪問を経て、本年度1月に協定を締結した。

•同大学 Center of Advanced Technology 学部長 Cimler Richard教授らのグループでは,主に集合知に関する研究を実施しており,社会学,計算機科学,集団行動の幅広い研究を実施。

•今後の共同研究ではRichard教授らのグループのうち,特に成果を上げている日中の行動分析手法に加え,社会学的な観点からの集団行動分析手法を導入することが期待されている。

プロジェクト期間中に3つの海外大学と協定を結んだ。研究計画書に記載のある海外大学とはその全てと協定を結ぶことができた。

協定を結んだ時機に依って、既に成果が出ている取り組みもあり、今後の発展が期待される取り組みもある。計画されている共同研究の内容も充分に具体性があるものであり、いずれも意義ある協定であったと結論付けられる。

印刷物

青山学院大学 CONCEPT BOOK Well-being Engine

同英語版

Title

Description for this block. You can use this space for describing your block.

印刷物については2点を制作した。

小冊子は、プロジェクトの概要や格式、イメージを簡単に伝えることができる。また、来客の際に手軽に手渡すことができる。反面、物理的に運搬する必要があり、また、最新の情報を掲載することが難しいという側面がある。

一方、プロジェクトの象徴となる意匠、ロゴや配色はやはりデザインを生業とする者に委託したほうが、見栄えの良いものを制作することができる。意匠、ロゴ、配色はチラシや催し物展示などの際に頻繁に必要となり、この面でプロジェクトへ貢献するところが大きい。

教員のコメントの中にもあるように、意匠などはWebサイトに費用を投じても良かった。

Webサイト

当プロジェクトの概要、成果を発信するため、特設サイトを開設した。凡そ13,000回ページ閲覧がなされた。

| 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 合計 | |

| Users | 0 | 2,203 | 2,588 | 2,550 | 7,341 |

| PV | 0 | 4,085 | 4,730 | 5,015 | 13,830 |

当プロジェクト特設ウェブサイトは2017年8月に開設し、2020年2月末時点で 7,000人以上のユーザが、累計13,000回以上ページ閲覧を行った。

記事は、計29本を公開している。内訳は以下の通りである。

その他 ・・・ 10

| 検索文字列 | クリック数 | 表示回数 | 平均掲載順位 |

|---|---|---|---|

| ウェルビーイング | 4 | 1844 | 51.10 位 |

| ウェルビーイングとは | 1 | 307 | 46.45 位 |

| ウェルビーイング 大学 | 16 | 237 | 3.25 位 |

| ポジティブ心理学 ウェルビーイング | 11 | 161 | 7.93 位 |

| ウェルビーイング 夜間大学 | 0 | 109 | 6.69 位 |

| ウェルビーイング 概念 | 1 | 82 | 31.55 位 |

| ウェルビーイング 心理学 | 1 | 32 | 44.38 位 |

| ウェルビーイング 意味 | 0 | 27 | 47.07 位 |

| ウェルビーイング経営 | 0 | 20 | 70.00 位 |

| デジタルウェルビーイング | 0 | 19 | 63.2 1位 |

| ウェルビーイング 福祉 | 0 | 16 | 17.81 位 |

| ウェルビーイング とは | 0 | 14 | 64.71 位 |

| ウェルビーイング 本 | 1 | 14 | 12.43 位 |

| ウェルビーイングの設計論 | 0 | 13 | 47.69 位 |

当サイトは、プロジェクトの主旨である「ウェルビーイング」と「情報技術/IT」が主な内容である。そこで検索エンジンで当サイトが表示された検索文字列の中で「ウェルビーイング」という単語を含む検索文字列を左の表に示した。

「ウェルビーイング」という単語自体は、当サイトの平均掲載順位が51.1位と低いにも関わらず、当サイトが1844回表示されている。これは、単語が一般に普及していることを示している。一方、「ウェルビーイング」に技術、ITという単語を組み合わせた検索文字列は集計されないほど、少ない。これは、WWW利用者中でウェルビーイングとITについて明確に意識し、検索を行っている数が少ないことを意味している

現在のWWWの仕組みでは、人々が検索していない情報を届けるのは困難である。先端技術をブランディングとして幅広く周知していく方法が課題である。

動画

プロジェクト関連の動画は12本、延べ約4800回視聴された。

動画の作成は2017年度に重点的に行い、2018年にその多くを公開した。 内訳は以下の通りである。

自主製作 8本

他組織製作 4本

動画は、講演者が不要であり、PCとプロジェクタが広く普及した現在、使い勝手の良いメディアである。特にイベント等の機会で再生する場面が多かった。特に当プロジェクトの未来像を示した「Future Vision “未来の生活”」は再生回数でも他の動画を大きく引き離している。

この動画が好評だった理由として、

ドラマ風になっており物語性があること

CGを駆使した映像が美麗で関心を引くこと

が考えられる。

公式チャンネルとは別に、当学の情報発信基地となっている青学TV(https://aogakutv.jp/)でも、各研究室の研究を紹介する動画は視聴数が200を切るものも多い。そうした中で、ダイジェスト版を合わせて3000を超える視聴回数があったことは、同動画が聴衆の関心を引くもので幅広く見られたということができる。

コアメンバ アンケート

コアメンバに以下の3つの質問に対し、メールで回答を受け取った。

4年間の活動で特に評価に値する内容とコメント

4年間の活動で改善を要する内容とコメント

今後のブランディング活動への提案等

4年間の活動で特に評価に値する内容とコメント

大学の中長期目標の中にも当プロジェクトが含まれた。全学を挙げた取り組みとして評価できる。

研究予算

最新の装置を迷わずに購入でき、研究の活性化につながった。

予算が十分に使えて、研究費に困ることがなかった。

学生の国際会議発表

国際会議での発表のインセンティブが学生の研究意欲を高め、より多くの成果を上げることができた。

多くの学生に海外発表をさせたのが良かった。

学生の海外発表が当たり前になった(学生の費用の負担がないので)。

研究費や旅費に余裕ができ多くの学生に研究発表をさせることができた。

学内共同研究

経シスと情テクの教員と共同での活動などが研究にとても良い影響があった。

他学部の教員や学生との交流により、新たな視点が得られたことが良かった。

実際に、学内の共同研究開始に繋がったのが良かった。

学科,学部間で交流する意識が芽生えたこと

研究分野の違う研究室間での共同研究を行うことができ、その成果として原著論文、国際会議を共著で発表することができたのは良かった。

RA(杉野さん)のサポートで研究に集中できてよかった。

Well-beingの活動が間接的ではあるがCAIRの設立に繋がったといえる。ただ、これらは評価委員の方には評価してもらえないと思う。

支援前から行っていて、支援後でも継続する研究分野ですので、支援頂けたことがより研究の活性化につながった。

4年間の活動で改善を要する内容とコメント

ブレインストーミングがかなり大変だったが、他に合意形成を図る方法はないか。

初年度は手探りで実質的ではなかったがこれも一興かもしれません。

プロセスや結果に満足しています。

受験生はWEBから情報を得るので、WEBでの発信にもう少し予算を付けて更新をやった方が良かったかもしれない。

学会関係や共同研究、シンポジウムなどは仲間内に伝わるだけで社会一般には浸透しにくい気がする。

キャンパスが異なることもあり、実際になかなか貢献できなかったのが反省点

均等に予算配分したが,重要度に応じた重点配分があってもよかった.

今後のブランディング活動への提案等

懸念として、支援終了による研究活動の縮小

外部発信や外部共同研究と教育とのバランスをうまくとる事例を知りたい。

学科内および両学科の教員の関係を維持していきたい。

相模原に新たに生まれた文系の学部と連携をとる道を模索するとよいと思う。

理工学部が中心のブランディング活動に、教育人間科学部及び関連箇所から協力できることについて、何かご要望いただければ積極的に協力していきたいと思う。

最初にあげた心理相談室や図書館など、学内の施設を利用した共同研究に理工学部が絡んでいくと、面白いことができるのではという気がする。

この事業が終わったら,研究推進課主導で進めていただけるといいと思います.

研究成果は業績の数として客観的に評価できるが、研究ブランディングが定着したかどうかを客観的に評価するための指標がないか。

青山VISIONの中にも当プロジェクトが含まれ、全学としての取組みが定着したことに対する評価があった。

文科省の支援があることで機械、機器、設備を購入できたこともあるが、それ以上に学生の国際会議発表の旅費が出ることに高い評価がついた。これは海外旅行が楽しいということよりも研究室内での活動が学外で認められたという承認効果が大きいものと考えられる。学生への意識づけは教育としても重要であると同時に、研究室の研究力という点でも重要であり、2重の効果が生まれた。

学内共同研究についても評価が高かった。前述の通り、大学の研究室は独立性が強い。うまく共同研究が生まれたことの意義は大きい。一方で学内の共同研究や学会発表は社会一般には浸透しにくいという声もある。

大学は非常に大きい組織であり、ブランディング広報の機会はいたるところにある。但し、それを集め、活用するためには学内で当プロジェクトが知られている必要がある。共同研究を足掛かりに、学内にどう活動を広報していくかがブランディング事業の最大の課題と言える。

改善点については意見が拡散した。

プロジェクト内の意思疎通については、初年度のブレインストーミングの負担感が強く、その後、充分な意思疎通が行われたかどうかは評価が分かれる点である。会合を開いて話し合いながら合意形成を図ることを好むメンバもいる一方で、何かあればメールで知らせてほしいというメンバもおり、良い意思疎通方法が課題であった。

Webや動画とパンフレットを比較すると、やはりWebや動画を見せる機会が多い。実際、パンフレットはまだ残りがあるが、Webサイトは7,000人のユーザがあり、こちらを優先すべきという指摘は当たっている。

予算についてはメンバ間の公平性を勘案し、均等配分としたが、他の方法もあったかと思う。

今後の方向性にも様々な意見があった。

学内組織や他学部、文系学部との連携については複数の教員から指摘があった。前述の通り、学内に対してどう情報発信をしていくかが一つの課題である。

ブランディング事業として定着したかを示す指標がなく、コアメンバの立場でも手応えがなかったかもしれない。当プロジェクトのような全学の為に行う事業では何かしらの反応をコアメンバで共有することで、より活動が充実する可能性がある。

御清覧ありがとうございました。

今年度で文科省の支援は終わることになりました。思い出すと、4年前にブレインストーミングを行ったものの、手探り状態のまま、皆様に評価いただいたのが昨日のことのようです。4回に渡り、皆さんにご指導、ご提言いただいた内容を踏まえ、今後の研究教育活動を進めてまいります。引き続き、当学及び当学の研究を宜しくお引き立て下さいますよう、お願い申し上げます。

ここまでお読みくださった皆様は、当学、当学相模原キャンパス、当学研究室とご縁の深い方と存じております。当プロジェクトは終了となりますが、引き続き旧来同様、或いはより一層のご親交を宜しくお願いします。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・