Wi-Fi電波の可視化 大澤さん・小林さん&アバタによる遠隔介護システム 小田さん @青山学院大学 佐久田研究室

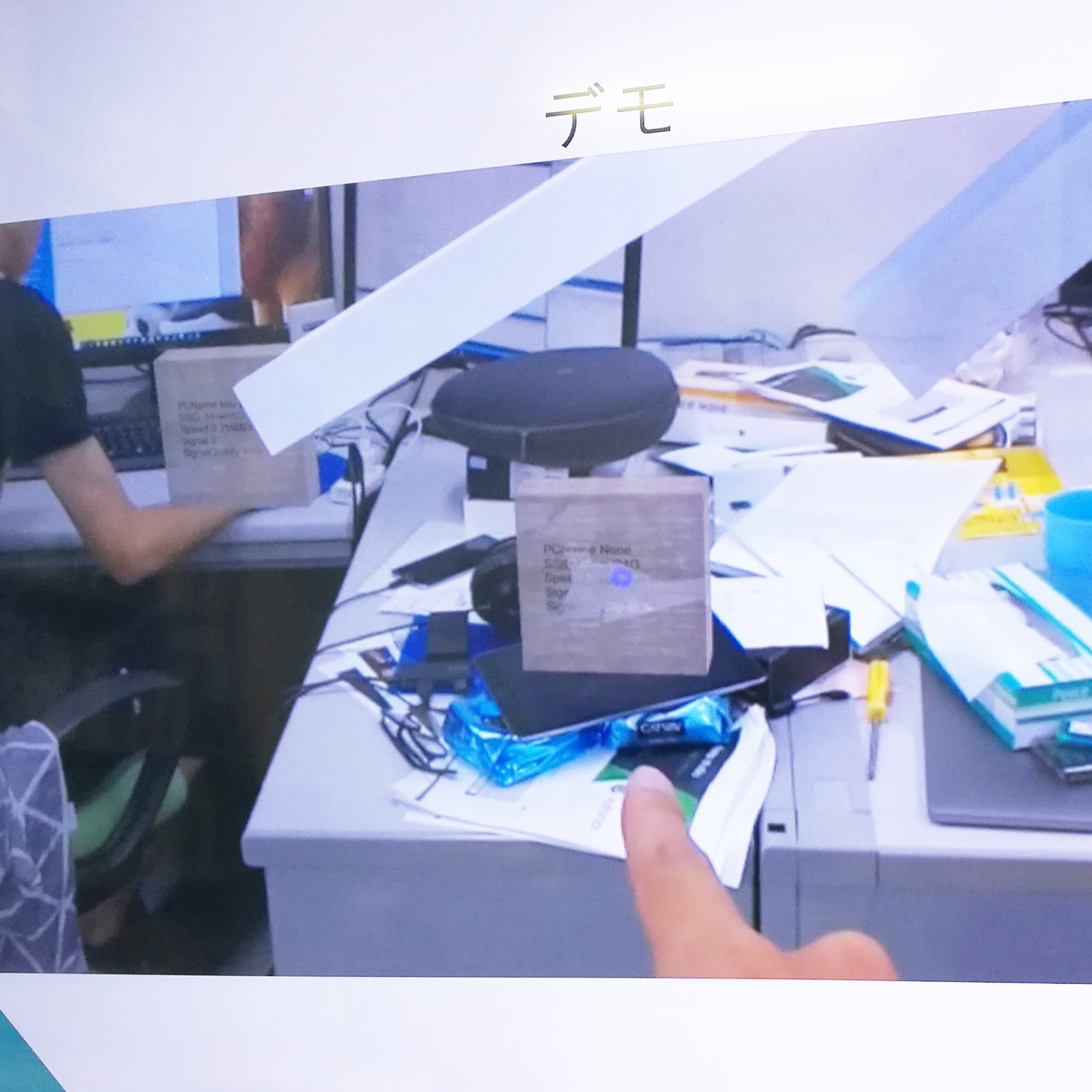

Wi-Fi電波の可視化

大澤さん

家庭、オフィスで無数の機器が Wifi(無線LAN)で相互に接続されるようになりました。 センサ機器を通信網を接続する IoTのような未来も提案されており、今後とも無線による接続機器は増える見込みです。無線は見えない分、無線通信に問題があった場合の発見が遅れがちです。それでは、AR技術を使って無線が見えたらどうでしょう・・・。

研究について教えてください。

前に無線接続ができなかった経験がありました。 その時は大元が悪かった、他の時には線が抜けていたこともありました。 自分のPCにつながっていた線ではなかったので、原因を探すのに時間が掛かりました。丁度、その時にMicrosoft Hololens™という製品が登場して、 AR/MRの技術が身近になってきました。 メガネ型なのでタブレットと比べて両手が塞がらないのが良いですね。 Hololensは進化すれば、軽量化されて価格も安くなって 使いやすくもなると予測されています。 これであれば現実と重ね合わせて、接続の状況が見えると思いました。

アバタによる遠隔介護システム

小田さん

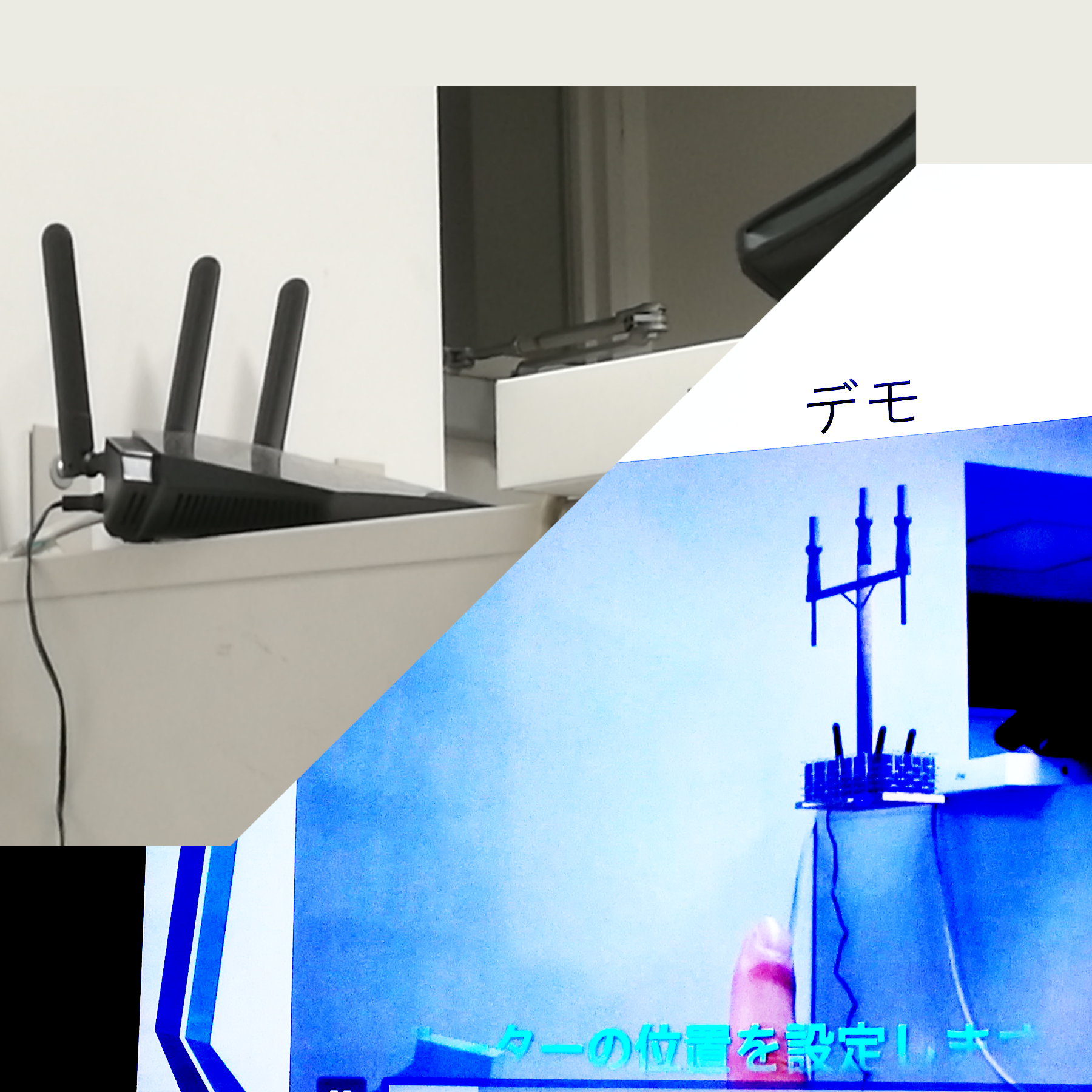

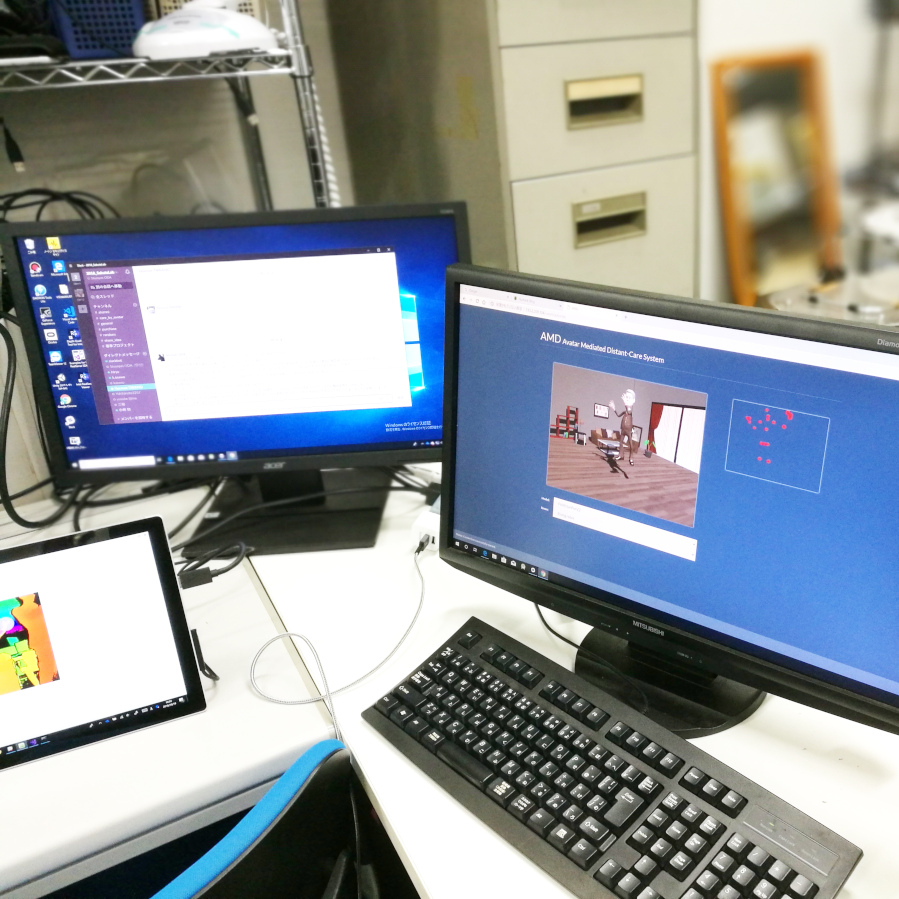

高齢者福祉は社会的に大きな課題となっています。しかし、我々の祖父母をどう見守って行けば良いのでしょうか。カメラで撮った映像を流すだけでは、プライバシーの問題もありますし、ヒトの動きから分かる健康上の問題を見逃してしまうかもしれません。そこで、3D上のキャラクタである「アバタ」を利用して見守ることを考えてみます。

この研究に興味をもったきっかけを教えてください。

僕は元々、高校時代、大学時代に陸上競技をやっていて、 人の動きに興味がありました。

陸上はきれいなフォームが正しいというわけではないというか、 正解のフォームはないというか、 正直な話、ぐちゃぐちゃなフォームでも速い人は速いです。 その人の体に合ったフォームがあると思いますので、 速い人のフォームを真似しても自分が速くなるということはありません。 体つきも異なり、無理をすれば故障する原因にもなりかねません。 そういう意味では人の体に正解はないと思います。

なぜ、この研究室を選んだのか教えてください。

研究室を選んでいたときに、画面の中にある立体を扱うというか、 3Dを扱うことを佐久田研でやっているのを見て、 ゲームも好きだったので、この分野もアリだなと思いました。

就職先が医療メーカになり、メディカロイドなどもやっていますので、 そちらの方にも役に立つかなと思っています。 この研究室では人の運動について研究しましたが、 人の運動はスポーツだけではなく、医療への応用も期待されています。

研究のポイント を教えてください。

この研究は、これまで佐久田研究室で継続的に研究してきたテーマです。Kinectから入ってきたデータをサーバ側に送り、ウェブブラウザ上で関節の角度や位置をもとにアバタを作っています。

このシステムはリアルタイムにやることに意味があります。 録画したものを後からみるのでは、手間がかかりますし、緊急自体の場合には手遅れになってしまうこともあります。

実際アバタ化についてはどのような評価を得られたのですか。

このテーマに関するこれまでの研究成果は、論文として発表されています。その論文で行なったユーザー調査の結果、これだったらプライバシとのバランスが取れると思ったユーザが多いとい うものでした。

介護の方法としては、医者による巡回診察も行われていますが、 問診だけではなかなか異常を検知できなません。 将来的には本システムを基に、 動きに異常があった場合に自動的に知らせるアラームを開発することも考えられます。 今現在、ベッドから落ちた時に知らせてくれるシステムはあるのですが、 そうするときちんとした映像を撮っていますので、 プライバシーという面では難しい場合があります。

なぜ医療業界に行こうと思ったのですか。またそこで何をしたいのか教えてください。

就職先を医療系にしたのには幾つか理由があります。 一つは祖父母の癌です。 毎年、癌検査に行っていたにもかかわらず、 発見されていたときには Stage4 ということでした。 もっと精度が高い機械があれば、 こういったことも減らせるのではないかと感じました。

-

もう一つの理由はスポーツでの故障です。 人の体はよく分からないところが多く、 同じ練習をしていても故障する人としない人に分かれます。 あれが非常に不思議なことだと思います。 能力差ということも考えられますが、 能力が高い人でも簡単な練習で故障することもあります。 血液検査など何らかの方法で簡単に分からないかと思います。

痛みに敏感な人、痛みに鈍い人、 それから痛みに耐えやすい人、耐えづらい人がいると思います。 同じ症状でもある人は練習を継続できると感じますし、 別の人は無理だと感じているでしょう。 それが数値化できれば、痛みに耐えられる人でも無理をして 故障することが減るのではないかと思います。

ケガするときは炎症を起こしているはずです。 つまり血液に何らかの成分が出ているというか、SOSを出してる筈ですので、 その数値を見せることができれば、故障を防ぐごとができます。 ITの力でどうにかできればとても良いですね。