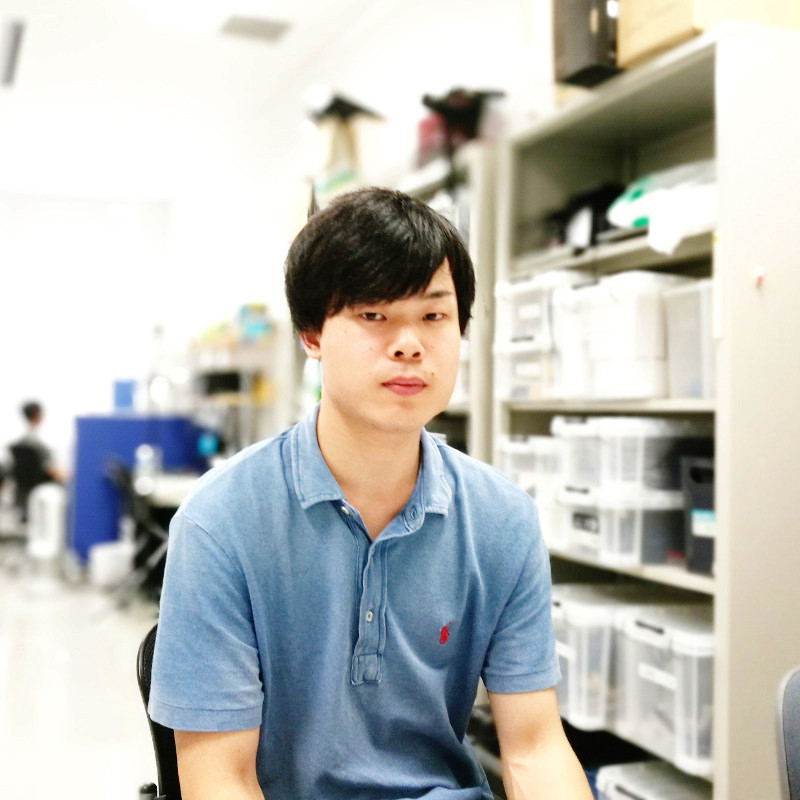

VR内の視線入力 フリック入力方式 村田さん@青山学院大学 小宮山研究室 インタビュー

研究インタビュー 青山学院大学 相模原キャンパス 理工学部小宮山研究室 '17 9/11 13:00

青学に入ったきっかけは?

理系に進学するのは決まっていました。

あの時点で学校の内容というよりは

場所が良く行きやすかったというのがあります。

横浜に住んでいます。

学科はどこですか。

学部の時は情報テクノロジー学科、修士の時は知能情報コースに所属しています。

正直にいって高校時代はパソコンなどを全くやっておらず、

キーボードを打てるぐらいだったんですけど、

学部時代の授業でパソコンでプログラムを作り興味を持ったのが一点と、

それから将来的になくならない仕事だと思いました。

寧ろ伸びている分野でした。

学部の時に小宮山研を選んだ理由は何ですか。

この研究室ではいろいろできます。

人間とコンピュータの関係を研究する

ヒューマン・コンピュータ・インタラクションという分野です。

パソコンと人間というところに魅力を感じました。

VR/ARにも興味がありました。

VRは今までのものに比べて没入感が全然違います。

ヒューマン・コンピュータ・インタラクションが面白そうだと思った理由は。

人間の心理的要素が入ります。

単にシステムを作るだけではなく、

人間の心理が設計の良し悪しに反映してくるところが面白いと思います。

例えば「VRを使いやすくするにはどうしたら良いんだろう」ということを考えます。

学部生の時はどんな研究をしましたか。

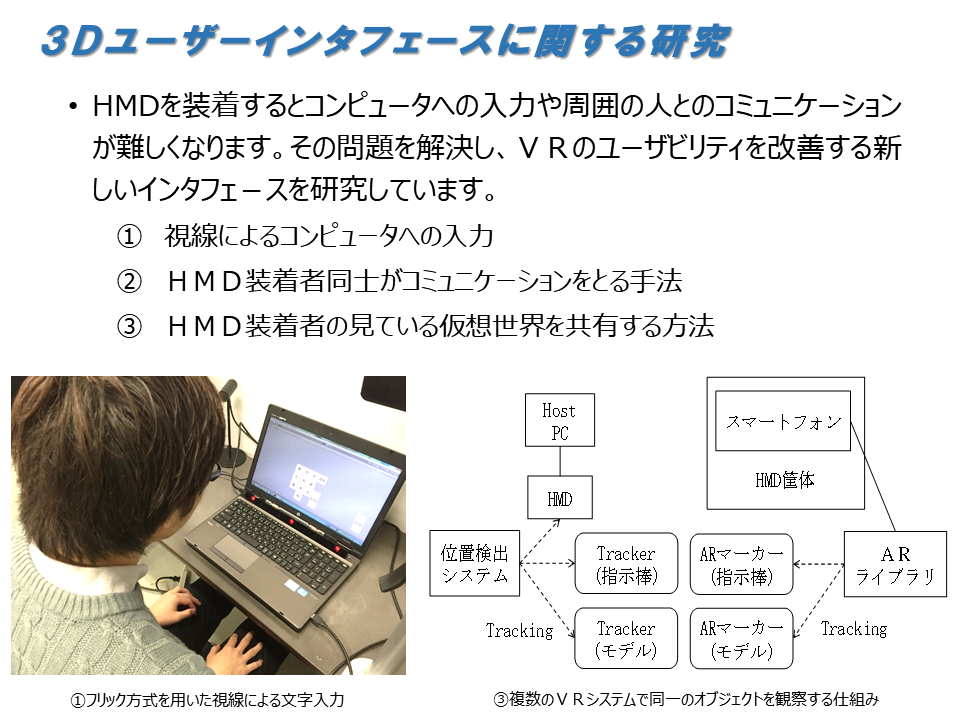

これが視線入力です。視線で文字を入力するシステムを作りました。

既存の方法は0音表を並べ特定秒数以上凝視すると文字が入力できるものがあります。

重い障害がある方に向けに、

体が動かせなかったり声が出せない人が文字盤を見て文字入力するというものです。

VRでは既存の方法ではない入力方法が必要になってくると思いました。

VRでも入力方法は色々あります。

例えば仮想キーボードや音声認識がありますが、

先行研究から課題があることが分かりました。

例えば仮想キーボードは30㎝×30cmのスペースが必要です。

また確立されたシステムはない状態でした。

そんな時、視線が入力できるHMD(Head Mount Display)が発売される情報があり、

視線の情報がVRで使えるんであれば視線入力でも使えるのではと思いました。

スマートフォンのフリック入力を目の動きで入力で来たら面白いのではないかと考え、これを実装して既存のシステムと比較を行う研究をしました。

作ってみた結果はどうでしたか。

本研究の視線フリック入力の方がエラー率が低かったです。

速度はエラー率が低くなった分、速くなりました。

一つ目の測定では無作為な単語群、二つ目の春・夏・秋・冬など記憶可能な単語群で

測定を行いました。

無作為な単語群に関しては視線フリック方式の方が速かったです。

エラー率はどちらの単語群でも視線フリック入力の方が低いという結果になりました。

手で入力するより視線で入力する方が速いのでしょうか。

マウスと視線でカーソル移動をする実験がありますが、

視線の方が圧倒的に速いです。

ただ、意図しない視線移動でシステムが作動すると

利用者がストレスを感じるという課題があります。

修士課程に進んだきっかけは。

視線入力の研究は元々VRでやりたいと思っていたのが理由です。

今年の4月にHMDが発売されたので、それで実行して見たいと思いました。

実際、発売されてから直ぐ実装してしまいました。

実際にHMDでやってみた結果はどうでしたか。

実際のある機器を利用したのですが、思ったより視線をうまく取れないんです。

被ってからキャリブレーションという初期設定を行いますが、

その後HMDが頭からずれてしまいます。

ちょっとでもずれると視線計測としては大きくずれてしまいます。

固定が甘いというか、難しいところではあると思います。

視線を検知する技術自体の精度は高いです。

パソコンで実験した時に使った装置では計測誤差が1度未満が公表値です。

計測誤差 1度というは60㎝の距離であれば1.05㎝程度ずれる計算です。

ずれてしまうのは、精度の問題ではなく、周りの問題と考えています。

周りの環境をしっかり整えることが大事でしょう。

今回の視線フリック入力の課題は何だと感じましたか。

文字入力が目的ですから、やはり実用性だと思います。

当たり前なんですけど、他の方式についてもしっかり調べる必要があると思いました。

最近は海外の論文を読んでいます。

物理キーボードとVR内の仮想キーボードを重ねて表示し、

仮想キーボードを打つと物理ボードも打てるというシステムの

比較実験や評価実験の論文を読みました。

結局、物理キーボードを使うのかと思いますが。

自由度が低いと思いました。

他にも視線入力に関する論文を読んでいます。

今年のテーマは?

HMDをかぶった時にVR上で視線をカーソルとして使えないかと考えています。

殆どのHMDは顔を動かしてカーソルを動かし、入力する方式です。

それなら視線の方が有利なのではないかと思います。

VRが発展していく上では視線も含めて色々な情報を取り入れていかないといけない、

そうすることでよりリアルに再現できると思っています。

修士を卒業した後はどう考えています。

就職しようと思っています。

SE職を考えています。パソコンを使ってコードを書いたりするのが好きで、

そういうことに関われる仕事に就きたいと思っております。

研究の面白さは何ですか。

授業は決められた指示通りにやる必要がありますが、

たっぷり時間を使って、自分の興味あることを調べて、

実際に作ってみて、実験も自分でやるというのは

自由度が高く、研究の面白さだと思います。

大学の3年間があってこそのことではありますが、

自分がやりたいことができるという点は良かったです。

情報テクノロジー学科に向いているのはどんな人ですか。

集中力がある人でしょうか。

コツコツやることもありますが、集中したらパッとできる人が良いかもしれません。

情報テクノロジー学科はプログラミング未経験の人でも大丈夫ですか。

私は大丈夫でした(笑)。

他の人も未経験の人の方が多いんじゃないですか。

パソコンオタクみたいな人もいますけど、

情報技術の将来性を感じてという人が多いと思います。

私は大学まではプログラムは一切やっていませんでした。

ネットで調べものをするぐらいでした。

初めてやったのが C言語で、Hello, Worldをprintfでやったんですが、

「Hallo, World」が表示され、そんだけでスゴイ!と思いました。

自分が書いたことで、パソコンがその通りに動くところに面白さを感じました。

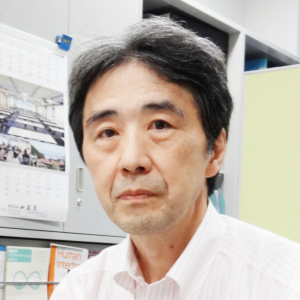

小宮山先生から一言

小宮山研究室 研究紹介

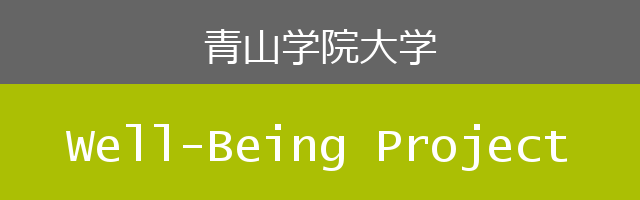

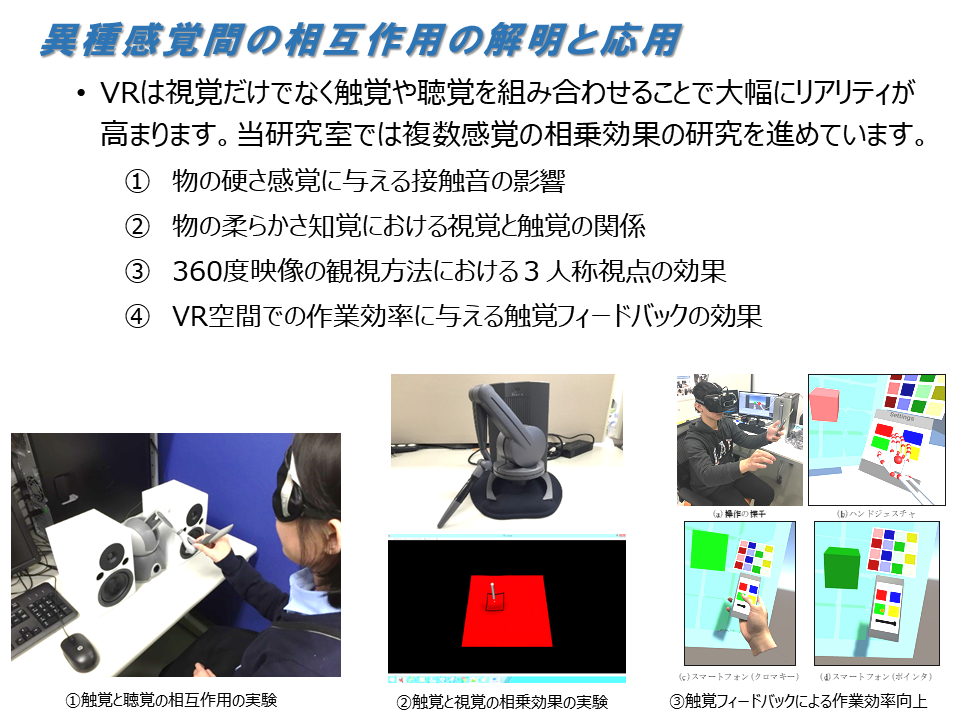

| Keywords: | ヒューマンインタフェース、バーチャルリアリティ、視聴覚情報処理、空間知覚、3D オーディオ、感覚間相互作用、放送、マルチモーダル |

|---|---|

| Applications: | バーチャルリアリティ(VR)、拡張現実(AR)、オーディオ、放送 |