塗装作業における熟練者の動作特徴を考慮したAR技能訓練システムの開発 矢澤慧さん@青山学院大学 松本研究室 インタビュー

研究インタビュー 青山学院大学 相模原キャンパス 理工学部 松本研究室 '17 8/31 15:30

青学を志したきっかけは?

あまり受験を考えていなかったので、みんながやっているからという感じでした。青学は華やかなイメージがあり、そこが決め手になりました。

白衣や作業着を着て仕事するイメージがなかったので、経営システム工学科をみて、これならスーツを着て仕事ができるのではないかと興味を持ちました。実際に調べてみるといろんなことやっているから面白そうだなと思いました。純粋に実践的そして現実的だと感じました。他の学科に比べて経営システム工学というのはすんなり入ってきました。

入ってみた感想はどうでしたか?

1年の時は基礎ばっかりで、2・3年になるころに学科専門の授業が増えてきて、経営システムだなと実感するようになりました。今所属している研究室の松本先生はI.E.を専門としており、これが経営工学なんだなという感じがありました。

逆にプログラミングというのは頭に入ってこないところがありました。

製造業を研究対象に選んだのは、目に見えるものができていくのが楽しいからかもしれません。あまり深く考えたことはないんですけど。

学部時代はどんな研究をしていたんですか。

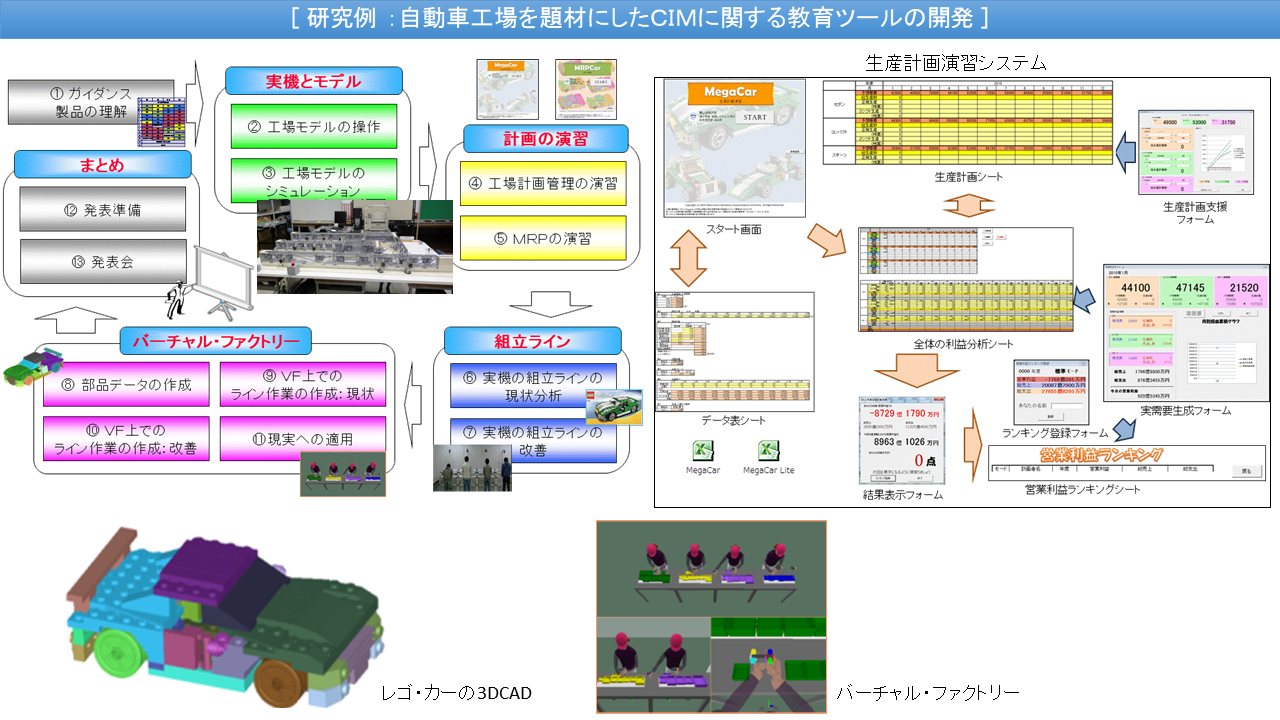

バーチャル・ファクトリーという研究をしていました。正式名称はプロトタイプレス生産システムといいます。仮想空間即ちパソコン上に工場の工程を再現して、モノの流れとか人の動きを評価して工程を設計計画段階から評価できるというプロジェクトの研究をやっていました。

これは大きなプロジェクトであり、部品を組み立てる順番を導出する部分を担当しました。部品を組み立てる順序は無数にあり、部品点数が増えればそれだけ順序は指数的に増えます。熟練者が考えても何十通りか出てくるのですが、他に良い組み立て順序があるかもしれないというのを機械に任せて出してもらおうという部分を作りました。

部品点数の想定としては 50点ぐらいです。

部品の取り付けには制約というものがあります。例えば、ある部品は別の部品を取り付けた後でなければ取り付けられないという先行関係があります。この制約を満たす順序を導出するアルゴリズムを開発しました。

やってみた感想は?

大きなプロジェクトのシステムの一部だったので、本当にできているのか心配になりました。また、プログラミングは苦手だったんですが、今は得意になりました。今は色々な言語もできますし、自分が思ったように書くこともできます。ただ、今も好きではないんですが・・・。

博士前期課程に入ってからはどんな研究をしましたか。

松本先生からプログラミングの腕を買われて、あまり進んでいなかった特殊な研究をやってはどうかというお話を頂きました。

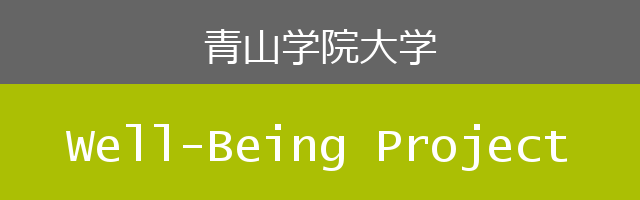

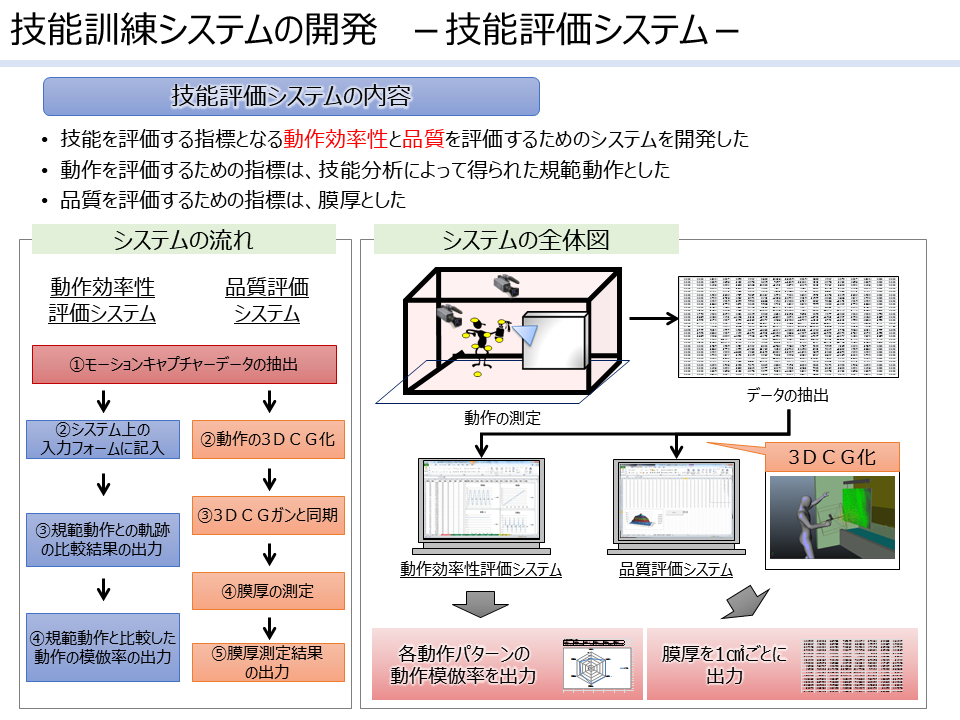

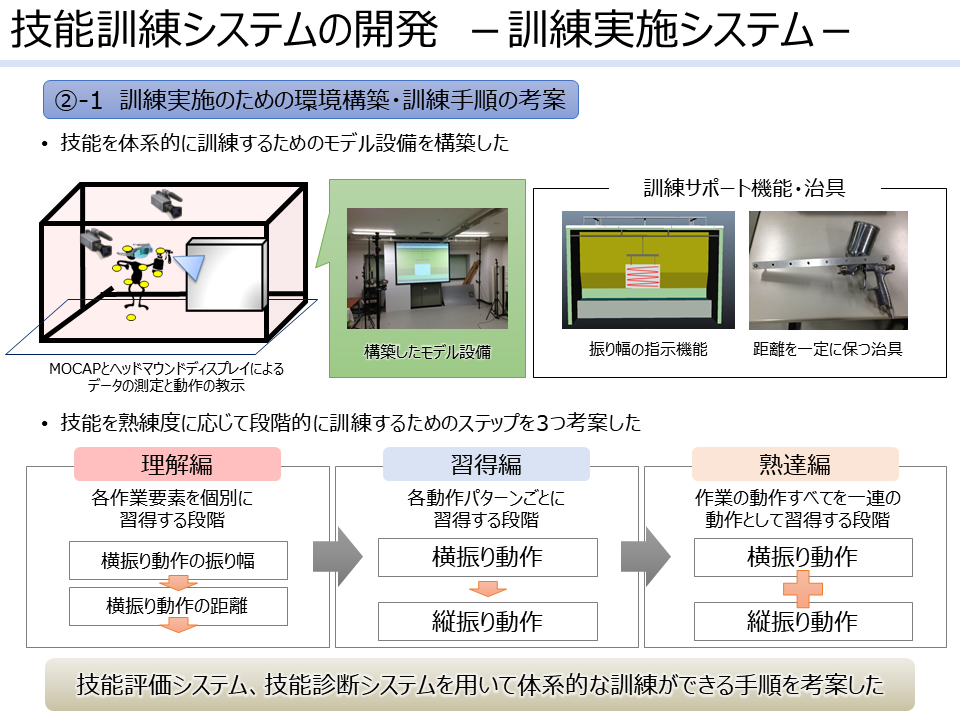

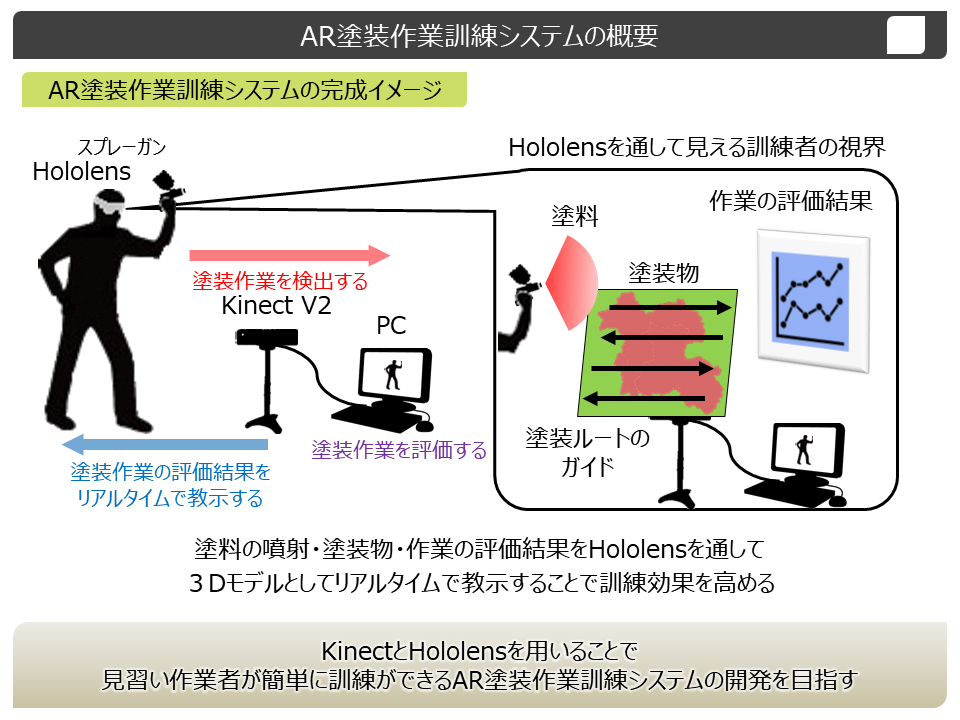

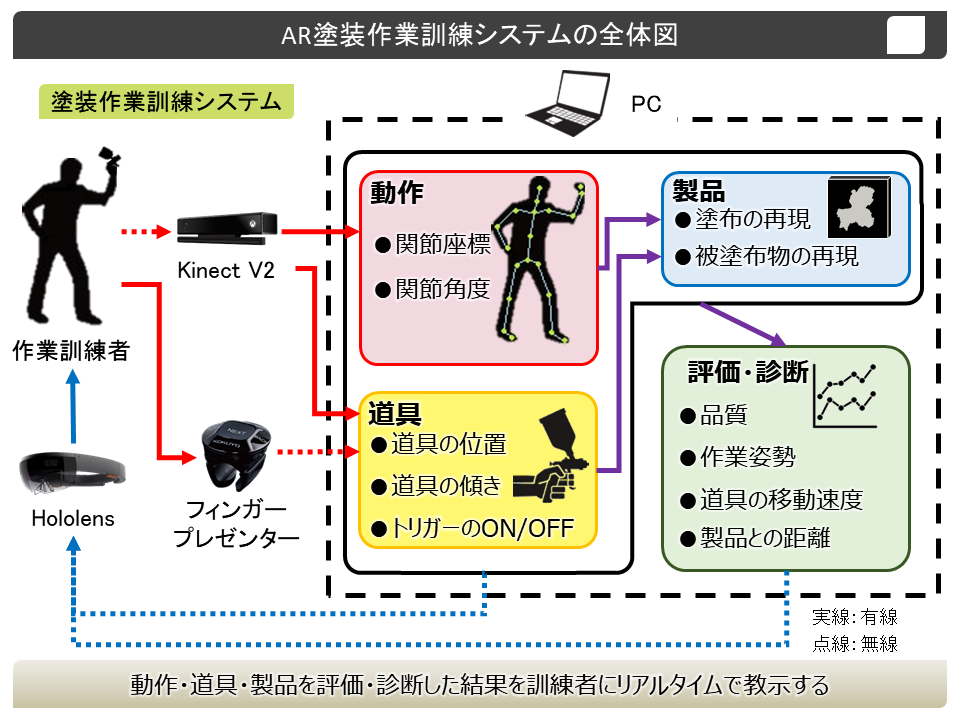

その研究が塗装作業を題材にした訓練システムです。HMD(Head Mount Display)とモーションキャプチャを利用して、人の技能を伝承するシステムの基礎を作ろうとしています。対象作業はスプレーを使った塗装作業です。スプレーガンと対象との距離等をHMDにリアルタイムで表示させたいと思っています。

今回の研究では、まず動作が評価できるもの、それから簡単に狭い場所でも実施できるものを作っていきます。イメージとしてはパソコンとデバイス持っていけばどこでもできるものです。デバイスは Kinect と Hololes を使用し、Kinect で動作を取って、パソコンで評価して、Hololens で見せるという流れです。

作業のコツとして速さ、スプレーガンとの距離、手首のスナップなどを定量化しています。

現在の課題は何ですか。

距離が近ければHololens上に表示されるようにしたいと思っています。また、塗膜の厚さを色の濃さで再現するなどを考えています。どのルートで塗れば良いのかを示すことも目標の一つです。熟練者の技能をどうやって見せるかが課題です。

実用化を狙っており、そのベースとなるシステムの開発ができると思っています。

博士前期課程を修了した後はどうするんですか。

ハウスメーカの生産部門に就職します。 工場内で建材の種類や納期、どうしたら効率的に生産できるかということに 取り組んでいくつもりです。 つまり生産管理の仕事です。

今から見て、博士前期課程に行って良かったと思いますか。

学部の時の研究はガムシャラにやるというところがあり、逆に博士前期課程は自分で主体的に動いている感覚があるので、不安はあってもそこに自信というか自覚があると思います。

この学科・コースはどんな人に向いていますか?

現場に近い研究室もありますし、幅広い道があります。他の学科でやっていることを採り入れつつ何かやってみたい人に向いているかもしれません。技術を目的とせず、手法として使ってみることができます。

最近、注目されているデバイスを使って研究ができます。こういった新しいもので研究できるのは本当に楽しく感じます。

システムがある程度目標とする形になってくると達成感があります。

この学科は実践からシステムとプログラミングなど、理論と実際を幅広く学ぶことができます。

将来的にはどんな希望を持っていますか。

一般に、建築は「土地に家を建てる」というイメージが根強く、「工場で家を生産する(作る?)」というイメージは持たれないと思います。そのような意味でも、建築において工場が主役となれるように努めていきたいです。 まずは研究室でやったことを実際の仕事に活かしたいです。

松本先生から一言

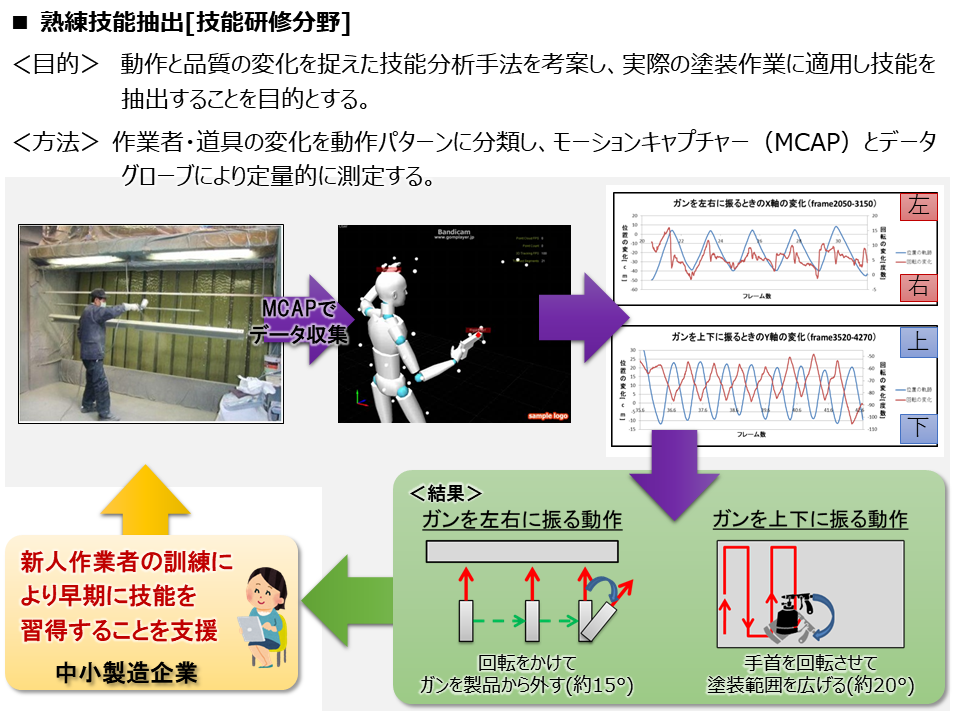

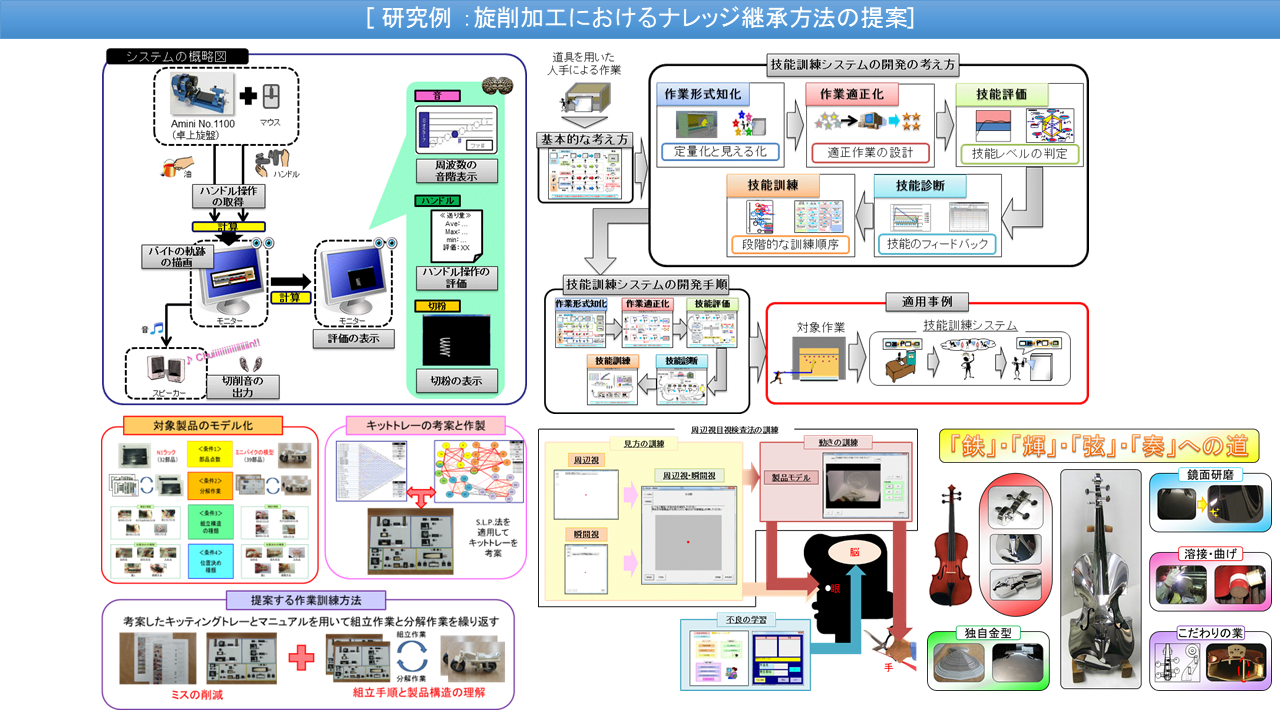

2. 技能訓練システムの開発 -技能評価システム-

技能評価システムの内容

技能を評価する指標となる動作効率性と品質を評価するためのシステムを開発した

動作を評価するための指標は、技能分析によって得られた規範動作とした

品質を評価するための指標は、膜厚とした

システムの流れ

動作効率性評価システム

①モーションキャプチャーデータの抽出

②システム上の入力フォームに記入

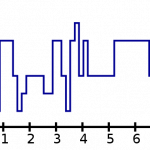

③規範動作との軌跡の比較結果の出力

④規範動作と比較した動作の模倣率の出力。各動作パターンの動作模倣率を出力

品質評価システム

①モーションキャプチャーデータの抽出(動作効率性評価システムと共通)

②動作の3DCG化

③3DCGガンと同期

④膜厚の測定

⑤膜厚測定結果の出力。膜厚を1㎠ごとに出力

松本研究室 研究紹介

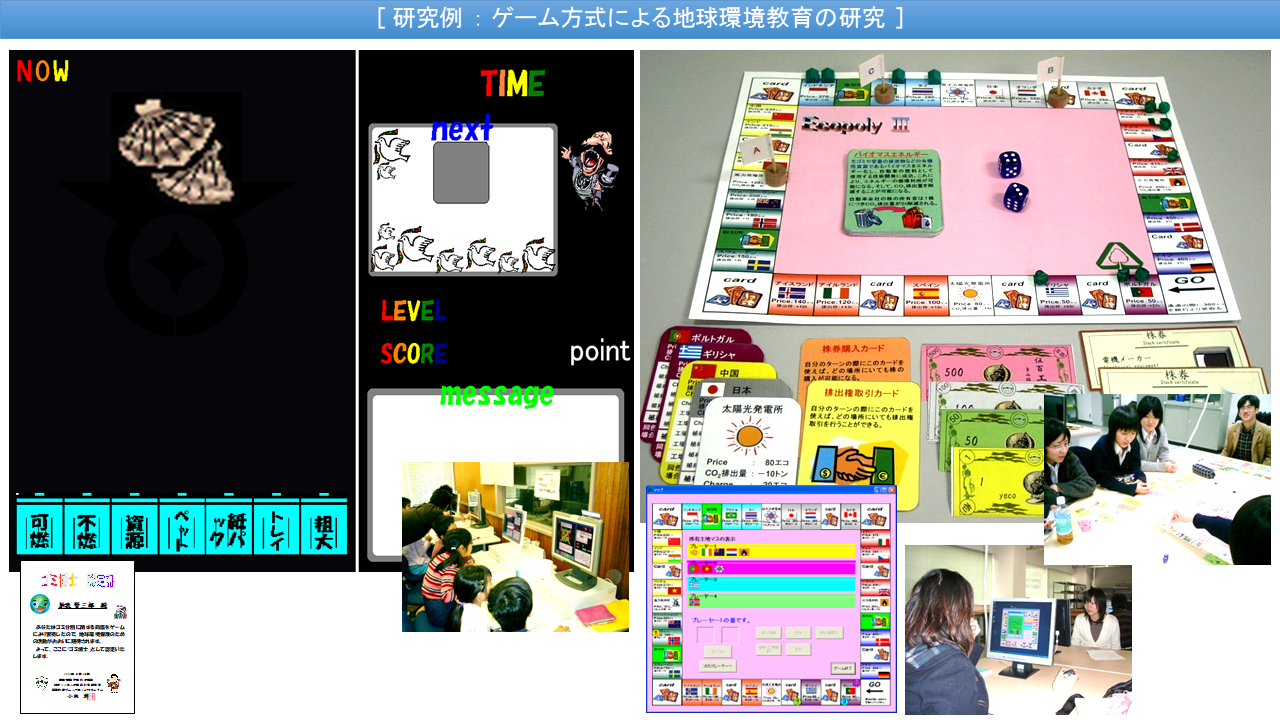

| Keywords: | IE、カイゼン、生産管理、改善活動、作業訓練、生産情報システム、環境教育、経営工学教育 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Themes: | 生産企業での改善、環境教育、経営工学教育、 作業測定装置の開発及び訓練システム、在庫ゲーム、MRP 演習、グローバル生産戦略ゲーム、自動車工場モデルを用いた教育システムとプログラム |

||||

| Lecture Themes: | 現場に気づきを与える「改善のすすめ」 ・燃えるボトムアップカイゼンの実践法 ・現場改善がモノづくり(IE)人財を育成する ・生産性向上のためのIEセミナー |

||||

| Collaborative Research: |

|