保育園のシステム化に向けた課題

Summary

本稿では、保育園業界の調査を基に、そのシステム化に向けた課題を整理する。保育園の事故防止及び保育者の業務負担軽減のための各種システムが提案され、国としても補助金を用意している。更なる普及加速には園管理職が安価かつ簡便に当園に合った仕組みを導入できる環境が必要である。本稿ではこの課題に対応するものとして「標準化」を提案し、合わせて事業例を紹介する。

Disclaimer

本稿は、当学、或いは当プロジェクトの見解を代表するものではありません。 内容については正確を期しておりますが、 読者の方が本稿を元に行った判断、行動についての責任を負うことはできません。 科学論文のような厳密性もありません。 査読も受けていません。 誤解、思い違い等、多々あるものと推測されます。 内容の真偽については読者の方が各自ご考察をお願いします。

保育園を巡る課題

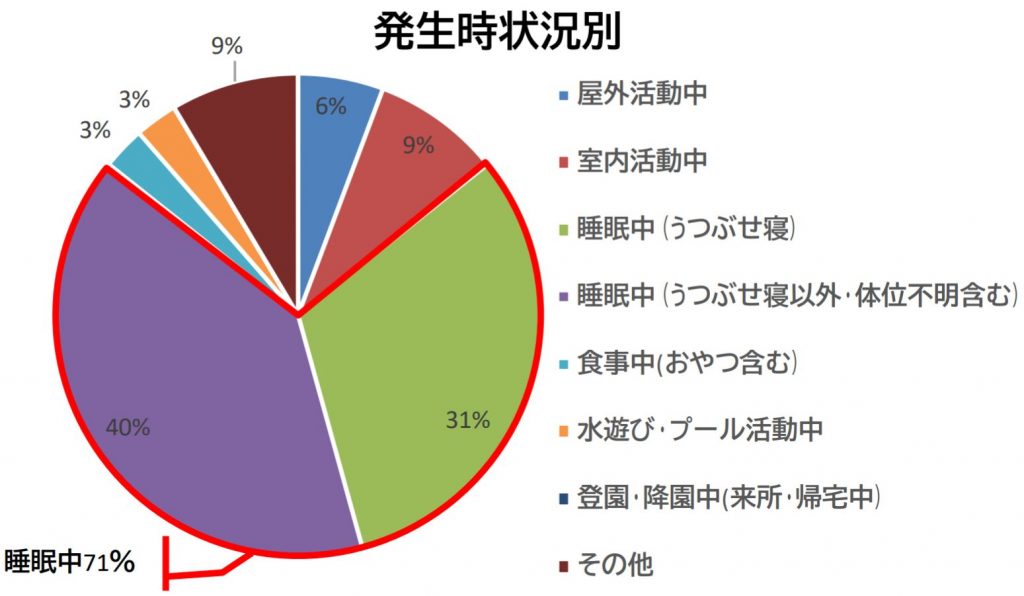

保育園での死亡事故の7割が睡眠中に発生

保育園における昼寝中の事故は大きな問題となっている。平成 27 年から平成 29 年までの死亡件数は 35 件である。発生時状況別では、最も多いのが睡眠中の 25 件で全体の7割を占める。

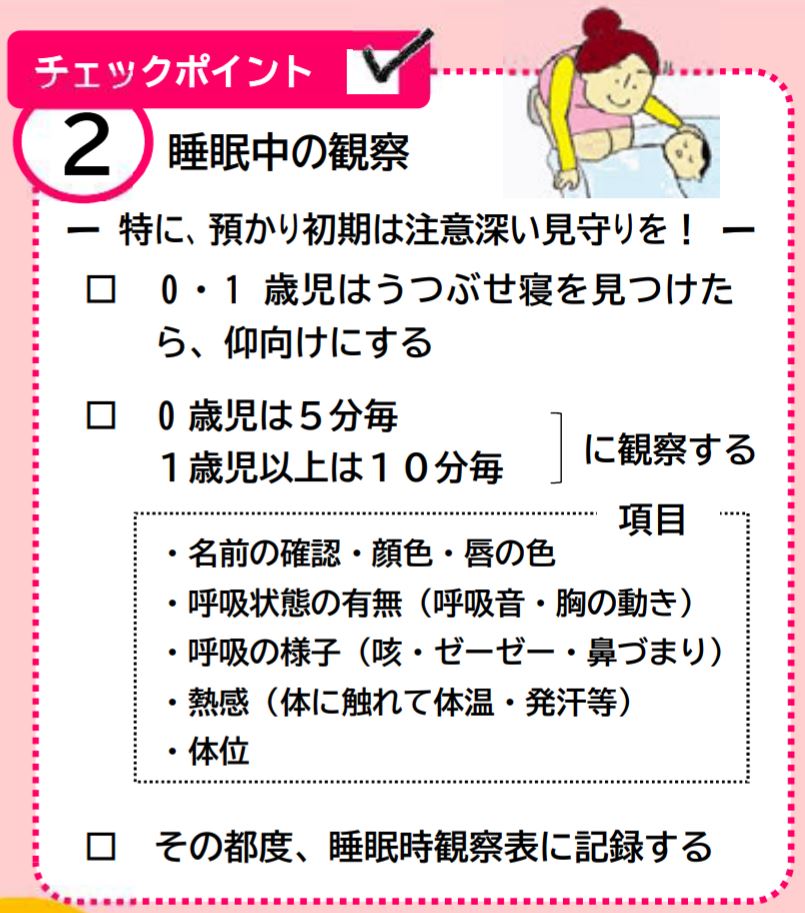

厚労省ガイドライン: 0歳児は5分毎、1歳児以上は10分毎に観察

そこで厚労省は、事故防止のガイドラインとして睡眠中0歳児は5分毎、1歳児は10分毎の確認を行い、都度、睡眠時観察表への記入を推奨している。

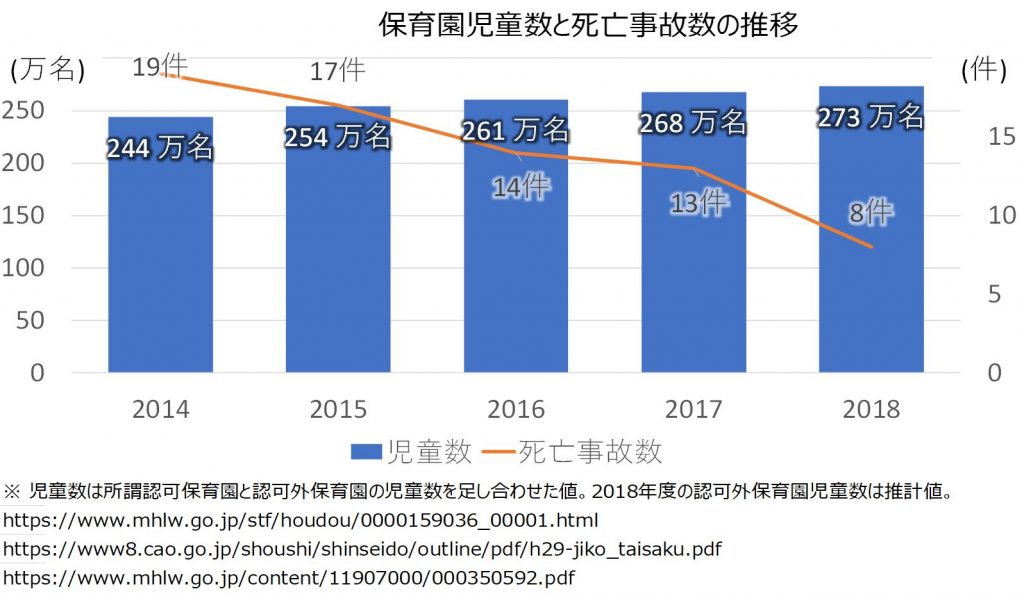

死亡事故数は直近5年で半分以下に減少

こうした保育園職員、関係者の努力もあり、保育園等に通う児童数は直近五年間で30万名程度増えた一方で、死亡事故数は直近5年で半分以下に減った。

死亡事故半減の一方で、保育士不足が深刻

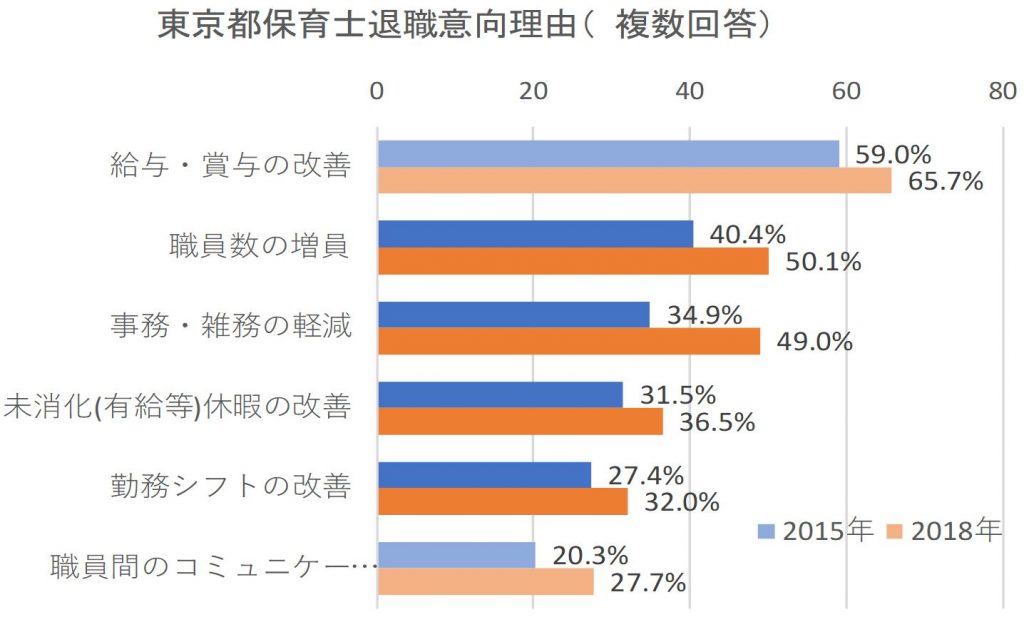

事故は大幅な減少傾向にある一方で、保育士不足が大きな問題となっている。東京都保育士実態調査に依ると、保育士が退職を考える原因として、「仕事量が多い」「労働時間が長い」を理由とする割合が5年間で大幅に増加している。

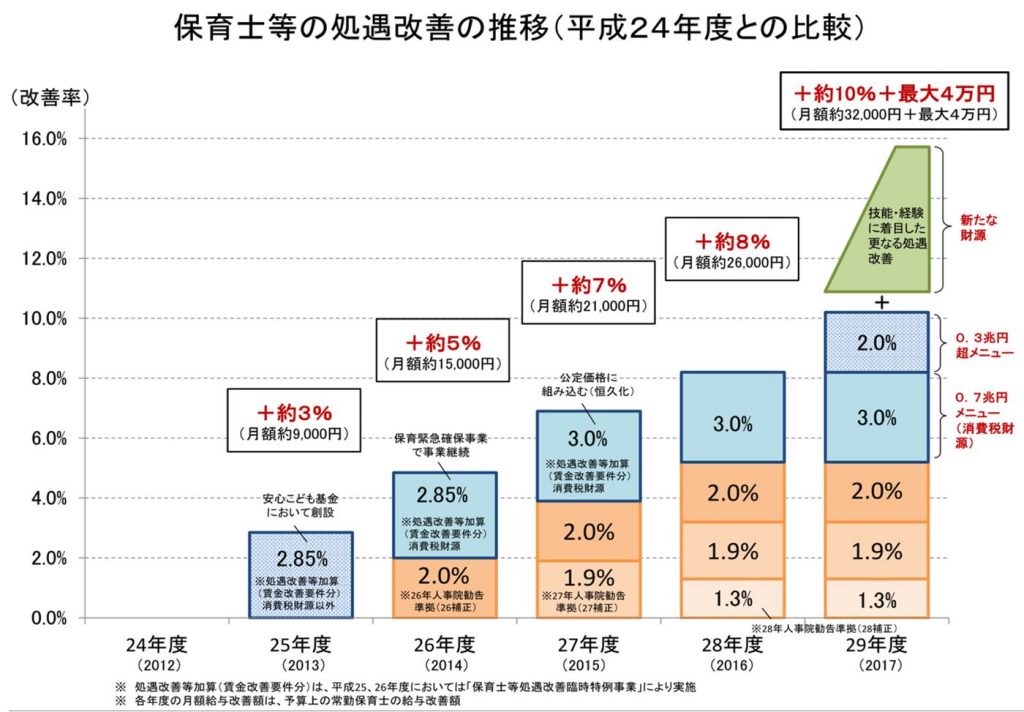

保育士の賃金は、国が改善を継続

保育士不足には勿論、平均賃金の低さが大きく影響していると考えられる。実際、前述の東京都の調査でも、退職意向の理由として第一に挙げられるのは給与・賞与の改善となっている。

低賃金に対しては、国が対策を継続している。その結果として5年間で10%以上の改善がなされたと報告されている。

保育園システム普及の課題

省力化と事故防止の両面を満たす「保育業務のシステム化」

前述の通り、保育園における事故は大きな問題となっている。しかし保育士の業務負担を増加することは人手不足に拍車をかけかねない。そこでシステム化による省力化が期待されている。

しかし、前述の通り、「仕事量が多い」「労働時間が長い」を退職理由とする保育士の割合は急上昇しており、システム普及が進んでおらず、システム化による負担軽減効果が浸透していないと考えられる。

午睡センサの市場動向は縮小傾向

民間調査会社の市場規模予測

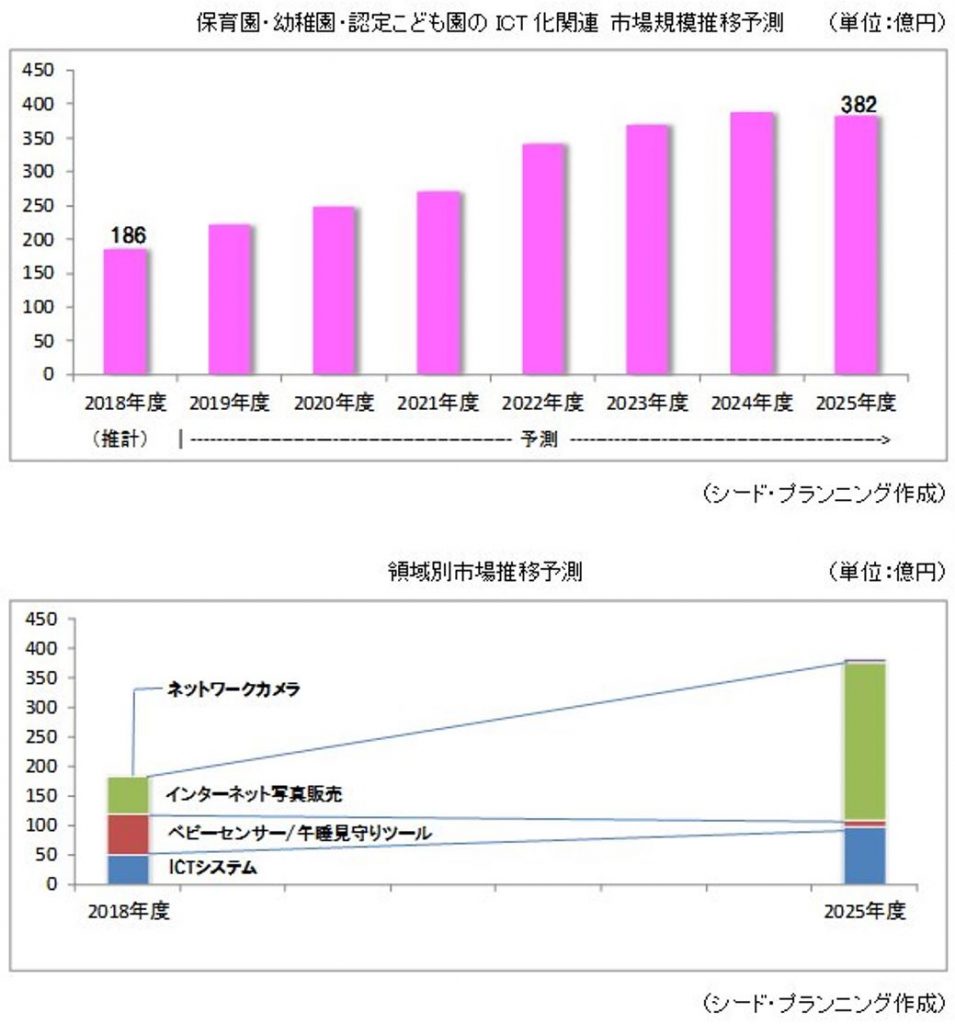

民間市場調査会社の(株)シードプランニングに依れば、厚労省や自治体の補助金の効果で市場は急速に拡大する一方で、補助金が一巡した時に市場成長は鈍る。

ベビーセンサを代表とした午睡見守りツール市場も補助金の影響を大きく受け、補助金の終了と共に市場も縮小すると予測されている。

コスト面に対する国の施策は各種あり

国としても保育園のシステム化の課題の一つが費用であることを認識し、各種の補助金を用意している。

園務改善のためのICT化支援(文部科学省平成30年度)

保護者向けのメール配信

園児の登園管理

指導要録の作成

幼稚園

幼稚園型認定こども園

※「幼保連携型認定こども園」は対象外

1施設あたり上限72万円(システム導入に必要な経費)

国 3/4 事業者 1/4

導入に伴う購入費、 改修費、 保守費用、 工事費、ハードウェア(※システム導入費用の半額以下の範囲内)

保育所等におけるICT化推進事業(厚生労働省平成30年度)

他の機能と連動した園児台帳の作成・管理機能

園児台帳と連動した指導計画の作成機能

園児台帳や指導計画と連動した保育日誌の作成機能

保育所

幼保連携型認定こども園

保育所型認定こども園

1施設あたり上限100万円(システム導入に必要な経費)

総事業費の3/4(国1/2、市町村1/4、設置主体1/4)

導入費、 工事費、 備品購入費、 ハードウェア(必要機器)

サービス等生産性向上IT導入支援事業 IT導入補助金(経済産業省平成29年度補正

ソフトウエア、保守・サポート費等

導入費用・保守費用(1年間)

※パソコン・周辺機器などのハードウェアは補助対象外

中小企業

小規模事業者

上限:50万円

下限:15万円

1/2以下(国1/2、事業者1/2)

登録済みソフトウェアパッケージ

システムが普及しない原因

前述の通り、システム導入の促進策として、費用については国でも各種の施策を用意している。それでは、システム化が普及しない原因、普及をさらに加速させる要因は何であろうか。

園管理職の多忙

技能分野の業務に従事する現業職の比率が高く、企画職、管理職の少ない職場では、主に管理職がシステム化を主導する必要がある。現業職は既に与えられた職務があり、調査時間を捻出するのが難しいためである。保育園において管理職は園長先生である。そこで、園長先生がどのような課題に取り組んでいるかを調査した。

一通り調べてみたが、園の運営管理について、詳細を調査した事例は少ない。保育士の状況調査が豊富にあるのとは対照的である。(読者の皆さんで園の管理職についての調査を知っていたらご教示願いたい。)

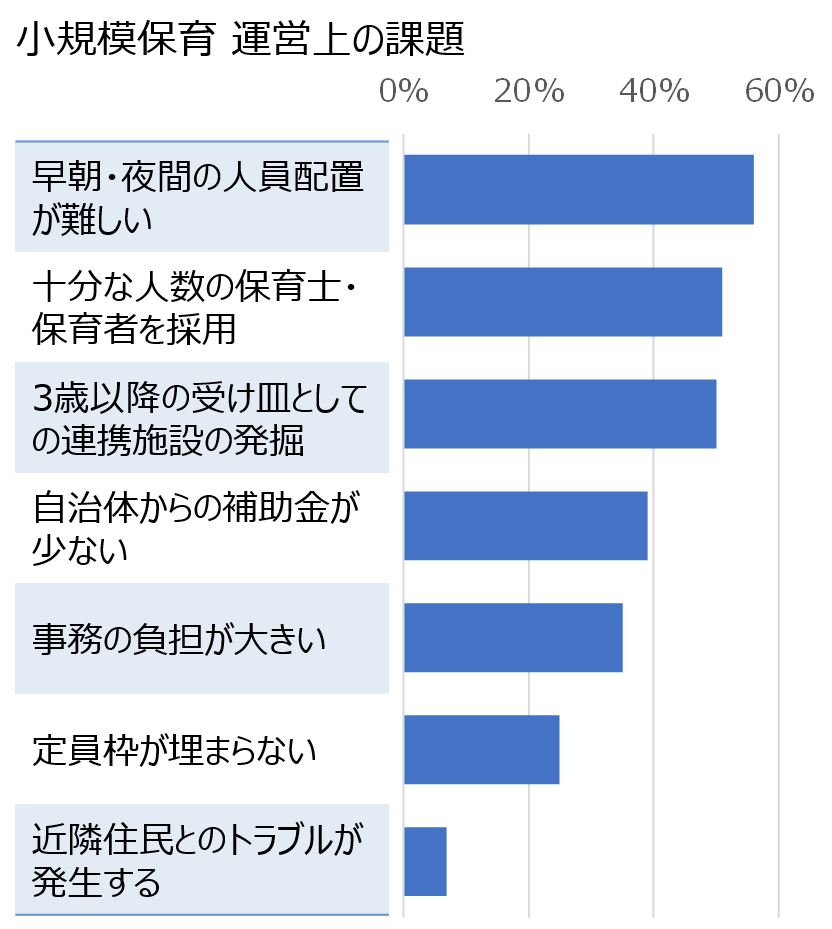

右のグラフは、102の保育所運営事業者に対して、園を運営するための課題について尋ねた調査の結果である。人のやりくり、定員、補助金、事務負担、連携施設等であり、いずれも園を運営する上で必要不可欠な要素である。こうした喫緊の課題と比較すると、システム化検討は喫緊の課題になりにくいと想像される。

システムは乱立状態

一方、システムを提供する側ではどのような事情であろうか。左図は保育関連ITサービスのロゴをまとめた図である。市場成長を見込んで各種事業者が参入しており、利用可能なシステムは多い。

課題を解決する標準化

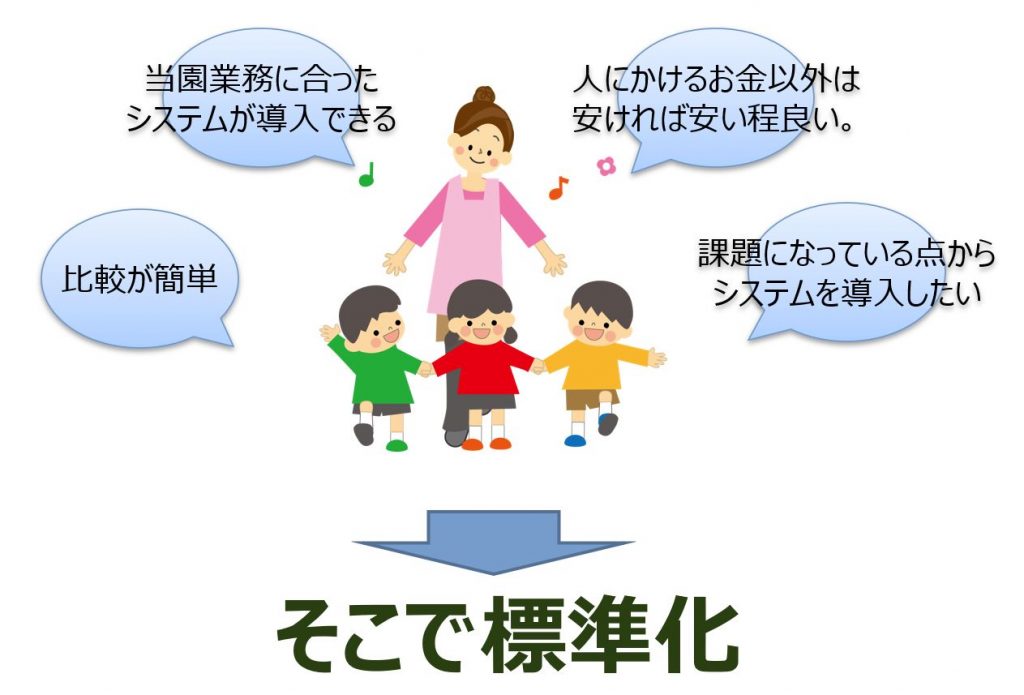

園の管理職である園長の問題意識は、採用・シフト、定員、補助金・事務負担、連携施設等であり、システム化検討は喫緊の課題になりにくい。

加えて、市場で提供されているシステムは多岐にわたり、当該園の業務に合致し、尚且つ支払える額のシステムを探すためにはそれ相応の時間が必要である。

理想的には、販売されているシステムの比較が容易にでき、各園業務に一致したシステムが導入でき、廉価で、順次システム導入に取り組めたらよい。

このような課題を克服していくために、情報通信業界では「標準化」という取り組みを行うことがある。標準化は、技術の加速的普及を目指し、相互運用性を担保するために各社の規格を統一する試みである。

標準化とは?

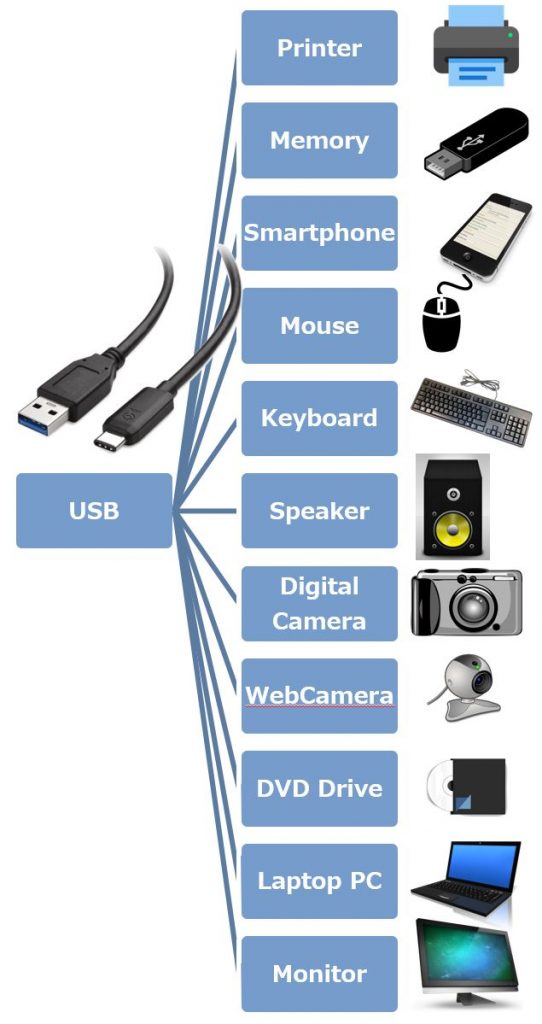

標準化によって最近、急速に普及した企画にUSBがある。USBはその名前にUniversalとある通り、当初より標準化に取り組んできた。接続端子の形状、信号の遣り取り、電力供給などの規格は公開されているので、原則的にどんな会社でもUSB接続の機器を開発することができる。データ通信のみならず、電源供給も可能であることから、近年更に活用範囲を広げている。

Internetも当初より標準化に力を入れてきた。Internetでは当初より異なったネットワークを相互接続し、障害に強い通信網を構築するという目的があったため、異なった会社の機器による相互運用性(相互接続)は自明の機能である。それに付随する関連の規格も多くが標準化され、現在のように誰もが Internetに接続できる環境が整備された。

標準化の利点

システム導入検討時に比較の簡略化

保育業務全体のどの部分を支援するシステムであるかが明確になり、システムの比較が簡単になる。

導入時のシステム適合度の明確化

システム導入対象の保育園の実際の業務と標準業務を比較することにより、どの部分のシステム導入が難しいかが簡単にわかる。

システムの低価格化

多数の保育園に導入が見込まれ、各園独自の開発箇所が減ることにより、システム開発会社の料金設定が低価格化。

複数システムの連携

標準が決まっていることにより、例えばセンサはA社、業務システムはB社等、組み合わせが可能になる。

一部企業による囲い込み、技術・市場の独占を回避

相互接続性があるため、特定企業への依存が回避できる。

先行的な取り組み

保育事業の IoT 技術利用によるデータベース及びプラットフォームの検討

NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)

IoT 技術を用いた保育所内データベース構築の設計・試行

保育関連データの活用を前提とした、一連の保育関連システムの設計

上記システム・標準仕様の検討に係る検討会の開催

※ 事故防止の観点がない。(給付事務が主な改善対象)

- https://www.nedo.go.jp/koubo/IT3_100035.html

保育現場の ICT 化・自治体手続等標準化検討会

平成 29年6月公表の「子育て安心プラン」において、保育士の業務負担軽減のための支援として、上記実証事業の実施と並行して開催した検討会

保育現場の ICT 化についての現状把 握、課題抽出と、保育所と自治体間の給付事務にかかる現状把握、課題抽出、標準化に 関する解決策について議論を行ったところであり、今後の方向性も含め、報告

- PDF: https://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180330003/20180330003-2.pdf

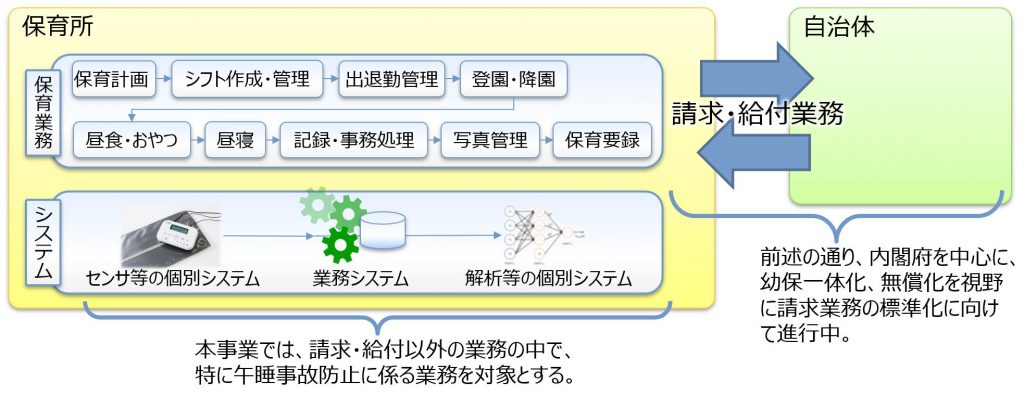

内閣府を中心に、幼保一体化、無償化を視野に請求業務の標準化に向けて進行中である。保育園内の業務システム・センサシステムについては現状で動きがない。

事業案

前述の通り、自治体との請求・給付業務の標準化については、取り組みが進められている。一方、園内の業務システムとセンサ等の個別システムの標準化については取り組みがない。そこで、業務システムと個別システムの標準化実証を検討した。

行動計画

既存の報告の調査

保育園からのヒアリング

システム標準化に向けたシステムフロー作成

システムフローを元にしたシステム開発及び実証実験

予定成果物

保育業務のシステムフロー (特に午睡事故防止に係る箇所)

データベース内のテーブル仕様

実証実験報告書

事業後の展開

標準案策定後の流れは、検証、確定、普及となる。即ち、国、自治体、保育に関する協会、保育システムの協会等の実施主体が全国規模で検証を行い、国内の標準を確定する。この際、一定程度の全国的な権威付けが必要となる。その後、システムベンダへ呼びかけ等、普及活動を行っていく。

これらの活動を行っていくことで、保育システム比較の簡便化、導入時のシステム適合度の明確化、同一のシステムで多数の保育園に導入が可能になることによるシステムの低価格化、複数システムの組み合わせが可能になる。最終的には保育園でのシステム普及、それに伴う保育園での事故防止が実現する。