ユーザの行動を促進する方法とは? 動機づけ、行動変容及びその促進方法

本用語集は、私家版として位置づけられたものであり、 従って、当学、或いは当プロジェクトの見解を代表するものではありません。 内容については正確を期しておりますが、 読者の方が本用語集を元に行った判断、行動についての責任を負うことはできません。 本用語集には科学論文のような厳密性もありません。 査読も受けていません。 誤解、思い違い等、多々あるものと推測されます。 内容の真偽については読者の方が各自ご考察をお願いします。

Summary

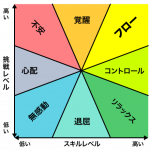

本稿は、動機づけ(Motivation)と行動変容(behavior change)をシステムで扱っていく上で、動機づけ理論、行動変容理論を中心に行動促進を図る方法をまとめた。個人の”Motivation”を高める方法は本稿では扱わない。仕組みとして人々に行動を促す理論として、目標設定理論、ドラマツルギー理論、NUDGES等を紹介する。

動機づけ(motivation)、行動変容(behavior change)とは?

動機づけとは行動を起こすための原因を作ることである。動機づけは何かしらの感情が原因となっていることもあるが、それ自体が感情であるとは考えにくい。例えば、明るい感情による動機づけもあれば、暗い感情による動機づけもある。

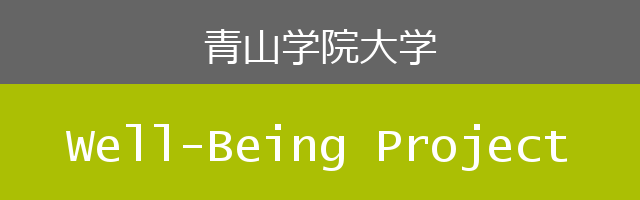

行動変容とは対象者が行動を起こすこと、または習慣を変化させるという意味である。例えば、本プロジェクトの研究の一つに、補聴器のようなデバイスを装着して食事をし、対象者に咀嚼回数と発話時間を提示することで、対象者に咀嚼回数と発話時間の増加を促すシステムがある。このシステムを利用した結果として、対象者の咀嚼回数と発話時間が増加すれば、行動変容を起こせたということができる。行動変容理論が注目される背景には、1.ユーザにより多くのモノを買わせたいとする広告業の事情、2.現実にある組織や集団を変えていくためには個々人の行動が変わる必要があるから、3.個々人の行動変化を現実的なコストで起こしたいからという理由が推測される。2.と3.の理由について考えてみると、前述の咀嚼回数改善システムでは、介助者等が一人一人の対象者に対して食事の最中に「もっと噛みましょう」と呼びかけることを対象地域全域で行えば、同等の効果が期待できる。但し、介助者が直接呼びかける方法は現実的に許容できるコストに収まらない。そこで、システムや仕組みを活用し、対象者の行動変容を促し、地域の健康状況を改善していく必要がある。尚、可視化(見える化)は、行動変容を促すための最も簡便な方法である。

行動変容には明確に動機づけられた行為もあり、無意識に行ってしまうこともある。明確な動機づけを扱う理論或いは行動変容理論として、目標設定理論、ドラマツルギー理論、フォッグ(B.J. Fogg)の行動モデルを取り上げる。また、無意識に行う行動の促進として、ピアプレッシャ、NUDGES理論を紹介する。

尚、無意識に行う行動は、本サイトの主旨であるウェルビーイングからは外れるが、関連する事項も多いので合わせて掲載した。

内発的動機づけ&外発的動機づけ

心理学的には内発的動機づけと外発的動機づけという分類がある。内発的動機づけは、対象となる行為の快楽や好奇心の満足を目的とした動機づけであり、外発的動機づけは対象となる行為の結果として得られる間接的な利得、金銭や名声による動機づけという考え方である。但し、人間社会では仕事も楽しく、価値があり、収入も上がるというように、内発的動機づけと外発的動機づけの融合も多くみられる。その為、内発的、外発的の中間段階があるという考え方もある。

動機づけ(motivation)、行動変容(behavior change)を促進するには?

動機づけより低位の欲求を満たす。

アブラハム・マズロー(Abraham Maslow) の欲求5段階説

低位の欲求から高度な動機づけへの関連をうまく説明した動機づけ理論にアブラハム・マズロー(Abraham Maslow)の欲求5段階説がある。同理論では、欲求には生理的欲求、安全欲求、親和欲求、承認欲求、自己実現欲求の5つがあり、より低位の欲求が満たされることで上位の欲求が生まれてくると考えられている。科学的な立証が弱いことが指摘されている一方で、理解が容易で人々の実感と一致している為、広く知られた定説となっている。同理論は、自己実現理論と呼ばれることもある。

同説に依れば、より身に迫った欲求が他にある場合、対象となる行動を動機づけするのは難しい。例えば、利便性に問題があるシステムで、ユーザに他の行動をとらせようとしても難しく、まずは利便性を改善すべきであるということになる。

具体的で達成が難しく尚且つ本人が受け入れている目標を設定し、進捗と活動総量開示を即座に行う。

目標設定理論

目標設定理論はエドウィン・ロック、ゲイリー・レイサムが1984に提唱した。要約すると以下の通りである。

目標の困難度: 他の条件を満たす場合、容易な目標よりも困難な目標設定が、より高い成果につながる。

目標の具体性: 他の条件を満たす場合、抽象的な目標より具体的な目標の方が、より高い成果につながる。

目標の受容:設定された目標を、達成する本人が受け入れ、納得している必要がある。

進捗&活動量の開示:目標に対する進捗度合いと活動の総量を本人に開示する。

私見ではあるが、本説で最も実現困難な条件は3番目の「目標の受容」である。目標の設定や経過情報の開示は客観的に実現可能なものである。反面、目標の受容は飽くまで主観的な条件であり、外部からの働きかけで変化させるのが難しいと考えられる。本説からは目標を内面化する、内面化させる過程の重要性を知ることができる。

全く違う分野であるが、経営学では「目標に依る自己管理」「目標管理」「MBO(Management by Objectives and Self-Control)」が提唱されている。これはP.F.ドラッカーの言葉で、企業の従業員は全て自ら目標を立て、それによって自己管理しながら業務を行う必要があるとする理論である。ドラッカーは「自ら目標を立てる」ことが自己管理に繋がると考えた。外部から与えられた目標が対象者に受容されることは極めて難しいことを示唆している。

例えば、学習支援システムでは、目標は学習者が自ら決めることが望ましく、目標設定を支援する仕組みが必要とされる。過去の実績を表示する。或いはシステム側での予測到達点を表示する等、学習者が自然に目標を設定できる仕組みが求められる。

もう一つ、経営学の知見で、目標達成率について評価を行うと、対象者は目標達成の意欲を失うということがある。上司から「あなたは目標未達成です。頑張りましょう」等と言われると、部下の意欲は大幅に削がれる。システム上でも目標の達成率に応じて、それがどうかという「評価」は避け、ただ単に目標の達成率や活動量のみを淡々と表示するのが望ましい。

個々人の印象管理を利用する。

ドラマツルギー・アプローチ(dramaturgical approach)

「ドラマツルギー」という言葉は、元々「演劇論」や「作劇法」を意味し、米国の社会学者アーヴィング・ゴッフマンによって人同士の相互作用の概念として再定義された。同氏は、演劇の比喩を用いて、人間の行為は他人の目を意識し、期待されている役割を演じる傾向があると論じた。我々は他人がいる場面では他人の期待する行動をとりがちであるということである。印象管理とは、人間が他者から視られた自分を意識し、それを制御しようと行動を変化させることである。つまり、人間が自らの意思で自己決定を行った上で行動しているという理性主義の人間観とは全く反対に、他者からの役割期待と自らの印象管理が人間の行動を決定する要因であるとする。

同理論に依れば、役割期待のユーザへの伝達、及びユーザ自身が印象管理を可能とすることが人々の動機づけに繋がる。

ユーザ同士のやり取りを設計し、目標に向かわせるシステムは多くはない。ユーザ同士の同期を取ったり、プライバシの問題もある。即席のグループでチームを作るのは難しいかもしれない。寧ろ、会社の部署や部活動等、既にグループがある状態で、その活動を支援するシステムの方が考えやすいであろう。リーダやサブリーダに対してシステムが期待される役割を伝えることで、望ましい行動を促すことができる。

同調圧力

ピアプレッシャー

人間が周囲からの影響で行動を決定しているという考え方として、ドラマツルギー理論だけでなく、ピアプレッシャ(Peer Pressure)という現象が報告されている。日本語では「同調圧力」と訳されるようである。また、最近では「空気感」という言葉もある。同調圧力は10代の青少年の不良行動を説明するために用いられることもある。他にも例えば、自分の仕事が終わっても残業している人がいると帰りづらいであるとか、販売成績を社員間で競わせる企業もある。

以下は私見である。ピアプレッシャは主に悪影響が指摘されることが多いが、これは人間が心から遣りたいことを行動に移すのではなく、周囲の影響で特定の行動を行うということが、そもそも人間のウェルビーイングに反しているからではないか。例えば、自分の仕事が終わっても帰らず他の人の残業に付き合う人は、本心から残業したい訳ではなく、従って心の健康という面では負の影響がある。

逆に集団の責任感、一体感や達成感を醸成する仕組みであれば、社会的にも受け入れやすいと考えられる。勿論、これらの感覚を悪用することもでき、「ブラック企業」というのはその証左である。システムの実装に当たっては、そうならないための仕組みも検討する必要がある。

行動能力を上げ、行動障壁を下げ、切っ掛けを与える。

フォッグ(B.J. Fogg)の行動モデル

システムが人々に行動を促す方法論として、Persuasive Technologyが提案されている。これについては別ページに掲載したので、そちらを参考にしていほしい。

実利に依らない誘導

NUDGES

NUDGEは元々「肘でつつく」という動詞で、2008年にアメリカの行動経済学者のRichard ThalerとCass Sunsteinが「実践 行動経済学 (原著タイトル: Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness)」で発表した概念である。同氏は行動経済学に関する功績によって2017年にノーベル経済学賞を受賞した。

同理論の実証として、男性用小便器にハエの絵を描くことで清掃費が大幅に節約できたというものがある。ユーザは用を足す際に無意識にこのハエを狙うため、床への飛散が大幅に低下したという。同じ効果を狙ったものとして、掲示などで直接的にユーザに訴える方法もあるが、NUDGES理論は、科学的分析に基づいて人間の行動を変えるところに特徴がある。

同理論においては、補助金などの積極的な誘因策によらず、人々を合理的な選択に導く原則が記載されている。

N: インセンティブ(iNcentives)

利用する人、選択する人、コストを払う人、利益を得る人を考えるU: マッピングの理解(Understanding mappings)

選択の結果、実現される利得を意識させる。D: ディフォルト(Defaults)

望ましい選択が既定となるようにするG: フィードバックを与える(Give feedback)

選択した結果がどうなったかの情報を伝える。反復性のある選択や過去の選択を再検討させる場合に有効。E: エラーの予期(Expect error)

エラーが起こる前提で、エラーを防止・検知し、最小化するS: 複雑な選択の体系化(Structure complex choices)

選択を簡略化し、ユーザに選択させやすくする。

NUDGESについては以下の記事が良くまとまっている。

その他の行動変容理論

行動のデザインというテーマで、行動促進の原則について記載しているページを以下に掲載した。同ページによれば、1.ユーザーの選択を極限まで「簡単」に、2.初期設定(デフォルト)で誘導、3.行動の結果得られる利益を明確に伝える、4.「失う痛み」を使う、5.インセンティブの種類を見極めるが行動促進の原則である。

特に、筆者が「失う痛み」について言及していることは注目される。人間は「得をする」という誘因策よりも、「損をしない」という誘因策に強く反応する。但し、「損をしない」という誘因を強く行いすぎると、押しつけがましさ或いは疲労をユーザは感じることになり注意が必要である。

日本発で行動変容を科学する学問として、大阪大学経済学部松村研究室の「仕掛け学」がある。同研究室では、問題解決につながる行動を誘うきっかけとなるもののうち,公平性(Fairness)、誘引性(Attractiveness)、目的の二重性(Duality of purpose)の3つの条件をすべて満たすものを「仕掛け」と定義している。下記の文書は、同研究室の立場とNUDGESをはじめとするそれ以外の行動変容研究が分かりやすく比較されている。

動機づけ技術の課題

以下に動機づけ及び行動変容を促進させる際の課題、或いは注意を要する点について以下に列挙した。飽くまで私見であることにご留意願いたい。

否定的な感情

動機づけは否定的な感情を出発点とすることがある。例えば、ある人物が別の人物への復讐を検討しているとすると、復讐という行為について当該人物は充分に動機づけられていると考えられるが、これは否定的な感情から出発している。否定的な感情は当人の身体的・精神的・社会的健康 ウェルビーイングに悪影響がある。否定的な感情に対しては、それを緩和する「癒し」の技術の方が適当である。

また、「得をする」「損をしない」といった形式の誘因は、ユーザに疲労感を感じさせる。これは現在のインターネット広告を見て実感できよう。『「平均○○万円も!?」○○保険金が受け取れる裏技がすごかった』『【まもなく締切】限定○○組ご優待、○○導入プロジェクトチームを募集中』等、枚挙にいとまがない。誇大広告については法規制があるが、ユーザ心理を過剰に煽る広告には法規制がないため、このような状態になっている。ウェルビーイングと反対の状況になってしまうことに注意する必要がある。

動機付けられた行動の正当性

動機づけられた行為、変容した行動そのものが正しいかどうか不明なため、動機づけや行動変容そのものも正当性を失う場合がある。アメリカ合衆国のスペースシャトルチャレンジャー号が射ち上げから73秒後に分解し、7名の乗組員が死亡した事故があった。同事故での根本原因はNASAの組織文化や意志決定過程にあったと調査委員会は結論づけた。NASA幹部は事前に部品の一部に致命的な欠陥があることを知っており、また当日朝の異常な低温が射ち上げに及ぼす危険に関する技術者たちからの警告を無視したとされる。

上記の例では結果的に失敗したことで、意思決定に問題があり、決定事項が正しくなかったと結論付けられたが、一般的に動機づけられた行動の正当性は証明できず 、従ってそれを促進することの正当性も証明できない。

他にも例えば、NUDGESの事例で、男性用小便器にハエの絵を描くことで清掃費が大幅に節約できたことを紹介した。清掃費が大幅に節約できたことは一見大きな利得があったようであるが、その分清掃員が不要になり、失業が発生したということであれば、その評価は反転する。このように社会は複雑な利害関係を持っており、動機づけられた行為、変容した結果としての行為の正当性を証明することは困難である。

動機づけ、行動変容そのものへの是非

西洋を中心とした近代社会では、個人の選択の自由はできる限り尊重されるべきであるという合意がある。動機づけ、行動変容を促進することはこの原則に反していると考えられる場合もある。この見解について、NUDGESの提唱者は「リバタリアンパターナリズム(自由主義者の家父長主義)」という言葉で説明している。リバタリアンとは前述のように個人の選択の自由を尊重する考え方であり、パターナリズムは強い立場にあるものが弱い立場にあるものの利益を推し量って介入することである。即ち、個人の選択の自由は極力尊重することを前提に、ある程度の誘導は許容されるという説を採る。

パターナリズムについては、国や地域、社会によってもその許容される範囲が大きく異なる。どの程度の誘導が許容されるかは哲学的な問題というよりも、社会的な問題である。

動機づけ、行動変容の測定方法

前述の通り、動機づけ、行動変容はそれ自体が感情ではないと考えられるため、その測定方法は、ユーザが実際に行動に移したかどうかという成果指標を使うことが多い。例えば、あるWebサイトの動機づけ理論を実装した仕組みに対してクリック率がどれぐらいだったかという結果の指標が用いられる。

動機づけ、行動変容を促すシステムの例

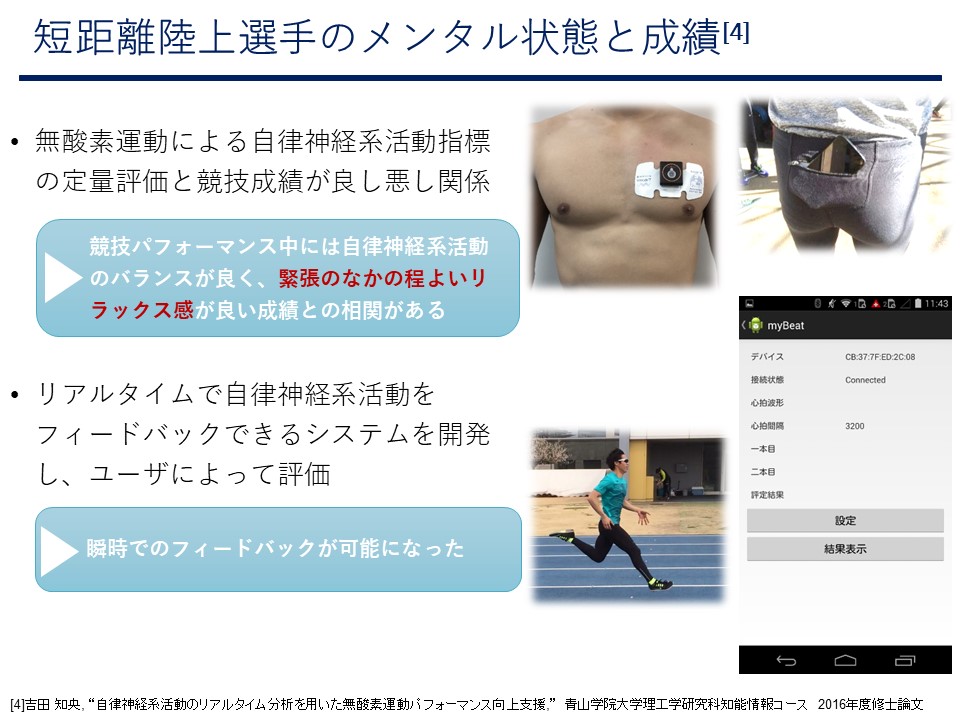

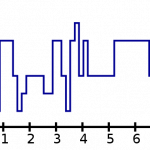

脈波及び体動情報を用いた集中状態推定 ロペズ研

脈波センサを耳朶に、9軸センサを手首に装着し、学習者の集中状態を推定するシステム。但し、実際に学習者の学習効率改善に役だったかどうかは今後の課題のようである。

Well-Being Glossary Index

ウェルビーイング情報技術(IT)とは? 関連コンセプトのマトメ

Ubiquitous Computing 1991, Value Sensitive Design 1996, Affective Computing 1997, Persuasive Technology 1998, IoT 1999, Attentive User Interface 2003, Emotional Design 2004, Personal Informatics 2008, Positive Computing,

-

ストレスとは?: 快ストレス/不快ストレス, ストレス無害説(Willpower/ウィルパワー), ストレス脆弱性モデル(stress vulnerability model),

ストレス対応 促進方法: ストレスコーピングとは?, ストレス対処アプリケーション例 SELF/KOKO/Simple Habit/Moodrise, ポジティブコーピング / Proactive Coping Theory,

測定方法: 主観評価: SACL(Stres Aroussal Check List), ストレスバイオマーカー(唾液), 心拍変動(HF/LF), 非接触型(顔画像/表情/声/顔面皮膚温),

マインドフルネス とは?その測定方法と促進方法、システム化に向けた調査

マインドフルネス(mindfulness)とは?: マインドフルネスの条件, MBSR/MBCT, マインドワンダリング&マインドレスネス, 考えることの悪影響, 脳科学とマインドフルネス, DMN(Default Mode Network)の活動抑制

マインドフルネスを促進するには?: アプリケーション例: システムが利用者への働きかけを一方的に行うもの/ 指導者による体験プログラム支援/ システムが利用者とやり取りしマインドフルネスを促進するもの, 設計上の留意事項

ストレスの測定方法: MAAS, FFFMQ, 脳波による測定: ヘアバンド型脳波計&瞑想支援アプリ, 瞑想ポッド, ヘアバンド型脳波計&マインドフルネス実践アプリ